上世纪90年代末,日本经济泡沫的破裂致使大量企业或倒闭或裁员。刚毕业的学生们很难找到稳定的工作,很多人只能靠打零工度日,有的人甚至从此不再迈出家门,与社会隔绝。这些人有一个专属的称谓——“就业冰河期”一代。

如今,这些人已人到中年,他们处境如何?

“就业冰河期”一代的出现

“就业冰河期”大约出现在1993年到2005年。这一期间,长期的经济低迷导致的就业难逐步成为日本的一大社会问题。

当时,企业大幅减少应届毕业生的招收人数,导致企业中正式员工的比例逐步减少,而无固定职业者、派遣等形式的非正式员工越来越多。

事态发展至2005年前后似乎有些转机。随着出口产业的发展、“婴儿潮一代”的退休,不少新岗位应运而生,“就业冰河期”短暂消失。

不过好景不长,受2008年“雷曼事件”影响,经济又开始低迷,不少企业又开始减少招人,刚毕业的年轻人们遭遇到又一波“就业冰河期”。

“就业冰河期”是日本就业杂志《就职Journal》1992年11月号所创造的一个新词,还曾入选1994年第11届新词及流行语大奖的审查员特选造词奖。可见,“就业冰河期”对当时的日本社会所带来的冲击之大。

“就业冰河期”一代的尴尬

每年3、4月份,日本的地铁里经常能看到齐刷刷身穿黑色西服的20来岁的年轻人。他们当中,很多人是每天辗转各大公司面试的应届毕业生。能否找到满意的第一份工作,对于日本毕业生格外重要。

一般来讲,日本企业只将大学应届毕业生招收为正式员工,并做重点培养。对于毕业生来说,这也是他们是否能拥有公司正式员工身份的最主要机会与渠道。这样的企业文化深刻影响着毕业生的就业心态。特别是男生,如果能进入一家财力雄厚的大企业,受到企业的重点培养,按照公司内部的职业通道不断提升,收入也会随着职位的晋升得以逐年提高。这就是日本职场特有的雇佣晋升体系。

换言之,毕业生如果没能成功踏入企业所搭建的职业轨道,错过成为正式员工的机会,日后再想成为正式员工就并非易事了,工作与生活都难免困难重重。

很不幸,赶上“就业冰河期”的大学毕业生们,就遇到了这样的困境。

那个时期,他们当中的部分人索性放弃了找工作,成了家里蹲的“蛰居族”。即便能被公司聘用,也不是自己中意的行业,工作不久便辞掉的例子不在少数。

如今,这一代人大多在35至45之间的年龄,已是人到中年,在职场上更显尴尬,被称为“悲催的一代”。

这些人中,很多人的第一份工作并不理想,所以跳槽比例高。他们在一家公司内的就职年限短,工资待遇也差强人意。 对比之下,赶在日本经济高度成长期就进入公司的前辈们个个高薪高职。

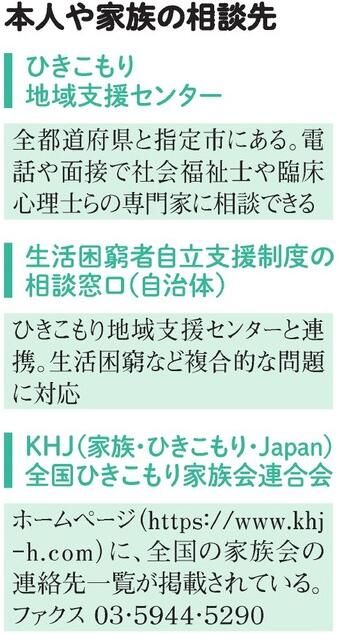

据日本《朝日新闻》6月16日的报道,日本内阁府在今年3月末首次公布了全国“蛰居族”的统计,40~64岁年龄段的达到61.3万人。

“蛰居族”调查对象中,感觉活着困难的比例达49%,“想死”的人数比例竟然达30%。

从职业形态来看,35岁左右到45岁左右这一年龄段的“就业冰河期世代”,非正式员工317万人,无固定职业者52万人,没有找工作的人达40万人。

可见,“就业冰河期”的工作难带来的“蛰居族”已成了一大社会现象。

日本政府出手:3年为中年人创造30万个就业岗位

6月11日召开的日本经济财政咨询会议上,日本公布了今年的“经济财政营运与改革的基本方针”。其中,特别提出了一项措施,解决经历过就业冰河期的职场中年人的现实问题。

政策提出,今后3年内,面向“就业冰河期”一代提供30万个就业岗位。

同时,针对打零工和“家里蹲”一族,政府要完善就业咨询体制和人才培养程序。对提供中年正式员工岗位的企业,要实施激励机制。

这些政策能多大程度解决“就业冰河期”一代面临的现实困境,还需假以时日以待观察。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 人民网-日本频道 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论