近日,“抖音恐有个人信息泄露的危险”这条新闻登上了日本雅虎热点话题榜。

日本人民对此类话题相当敏感,讨论得异常热烈:

“不就是为了出名才玩抖音的嘛,用的人根本不在意个人信息泄露吧”

“用抖音的话信息都会流向中国,用LINE的话就是韩国,不是早就报道过很多遍了吗”

“用iphone的话还会向美国提供信息呢,不是只有中国这么做哦~~”

倒也不是他们针对中国,之前Facebook信息泄露的事件,也在日本国内引起了不小的关注的,可以说他们在意的是信息泄露这件事本身。

在日本工作或生活过一段时间的人可能都有感受,“個人情報”(个人信息)这个词语被日本人提及的频率相当高。动不动就说“因为涉及到个人信息,所以……”

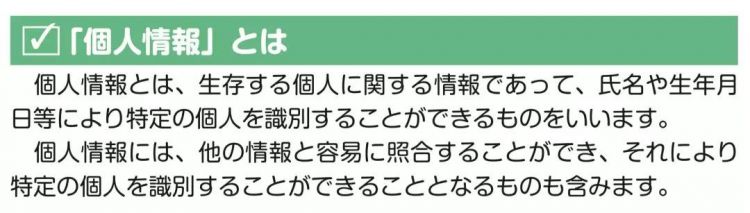

在日本,到底什么样的信息,可以算作是“个人信息”呢?

根据日本《個人情報保护法》的定义,凡是能够被用来识别特定的某人身份的信息(比如名字,生日)都算个人信息,那些单项虽不可识别但能够被用来结合其他信息进行身份识别的信息(比如人种,信仰)也算在内。

这个定义过于广泛,因此即使大家在涉及到个人信息时已经各种小心翼翼,仍然会不可避免地踩雷。

有一次我们面试了一个高中生,觉得不是很合适就没有录用。结果人事大boss收到了该高中就职中心老师的问责电话。(注:本文作者为在日华人)

“您是在面试的时候问了我们的学生平常都读什么书这个问题是吗?”

“啊~~这是因为他说了自己的兴趣是读书,我就问了下他平常都读些什么书。”

“这侵犯了个人思想的自由权,面试的时候不应该问这种问题,还希望您以后注意。”

虽然大boss后来说起这件事都是当给我们长见识的态度,毕竟现实中问这种问题的HR多如牛毛,但最后还是会加一句:“面试的时候一定要注意不要被抓到把柄哈,可以让对方主动提及但不能自己问出口。”

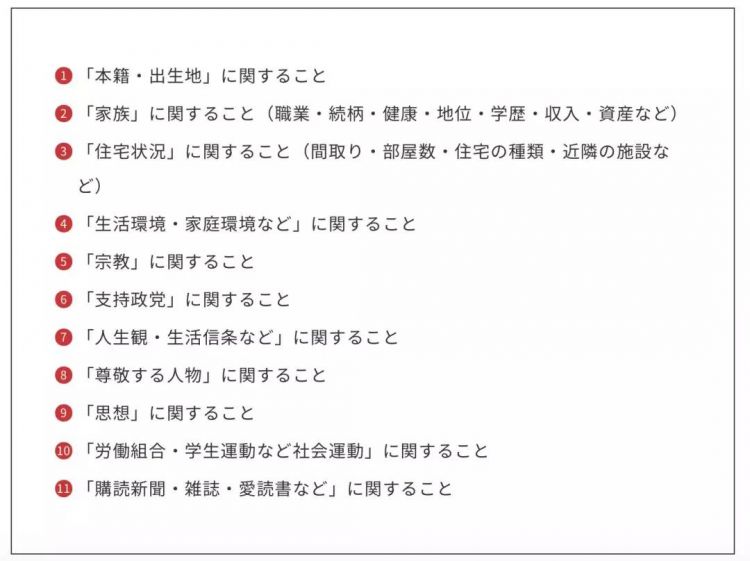

下面是日本人的面试NG问题一览:

也就是说,除了信仰之外,很多国内面试时司空见惯的问题在日本都是NG的。比如“籍贯,家庭状况,父母职业,结婚育儿相关”等等。

除此之外,每个公司都应该有自己的“個人信息安全管理措置”,尤其是像快递,外卖。

这种直接接收使用大量个人信息的工种,必须要将自己的“个人信息安全管理措置”公开在大众可见范围。甚至专门设置“信息安全委员会”进行监管。凡是涉及到管理个人信息的部门都安排相应的责任人,有门禁的办公空间,以及对员工的定期教育。

另一方面,个人生活中,日本人也相当重视自己的个人信息,在这里也给大家提几个在日生活或旅游的小建议吧。

1 不要随便告诉别人自己的生日

拨打一些通讯公司和银行的电话服务时,他们验证是否是本人的操作非常简单:“名字+生日”就完了。因为在他们的认知里,生日已经属于级别较高的个人信息了。

2 不问同事收入,也不回答相关问题

我刚开始在日本打工时,被亲切的前辈问时薪是多少,如实地回答后,第二天就感受到了前辈瞬间变脸的技巧。现在想想也是,能问刚认识的人这个问题的都不一般,能如实回答的人也不一般...蠢。

3 没有经过监护人同意就拍小朋友照片,可能会被警察带走

根据大阪警府提供的数据,因为孩子被陌生人拍了照片而来报警的案例,2019年10月就有38件。不单单是孩子,很多日本成人也抗拒被陌生人拍照,尤其是来旅游的游客们需要注意。

4 扔垃圾前先粉碎下个人信息

听一个朋友说她家小区的一个老婆婆每次扔垃圾都会在垃圾袋里垫一层纸,就为了不让别人看到她扔了什么垃圾。而一些总是不按规定扔垃圾的人也会因为垃圾里留下的个人信息被管理员找上门教育。

5 别人输密码时自觉扭头

在日本购物时会发现输信用卡密码时店员都会很夸张地把头扭到“除非他后脑勺长眼睛不然绝对看不到你输了什么密码”的角度。ATM,柜台排队时也是,排在第二位的人绝对不会超过等候区前的那条黄线。

日本人对个人信息的概念如此敏感,也是因为历史上吃足了教训。

2004年Yahoo! BB (SoftBank提供的网络通信电路服务)发生的用户信息泄露事故,被害人数高达450万,是日本历史上最大的个人信息泄露事件。调查时间长达两年,最初对外公开的原因是遭受了外部的不正侵入,随着调查的深入才暴露出原来只要是SoftBank的社员,任何人都能够接触到所有用户情报的事实,前后共逮捕了4名相关人员。Yahoo! BB最后公开的被害额高达100亿日元。

无独有偶,日本另外两大通信巨头,NTT Docomo 和 KDDI 也分别在2002年和2006年发生过用户信息泄露事故。除了通信公司,三菱银行,TBC等也发生过严重的信息泄露事故。

这些事故也助推了日本关于个人信息保护法的制定,日本政府于2003年制定个人信息保护法,以所有企业为实行对象,并在2005年正式施行。这可以说是针对一直以来的日本传统企业各种陋习进行的规制。要知道日本企业也曾有过“轻易雇佣侦探”,“激进收集非必要的个人信息”,“个人信息保护意识淡薄”的阶段。

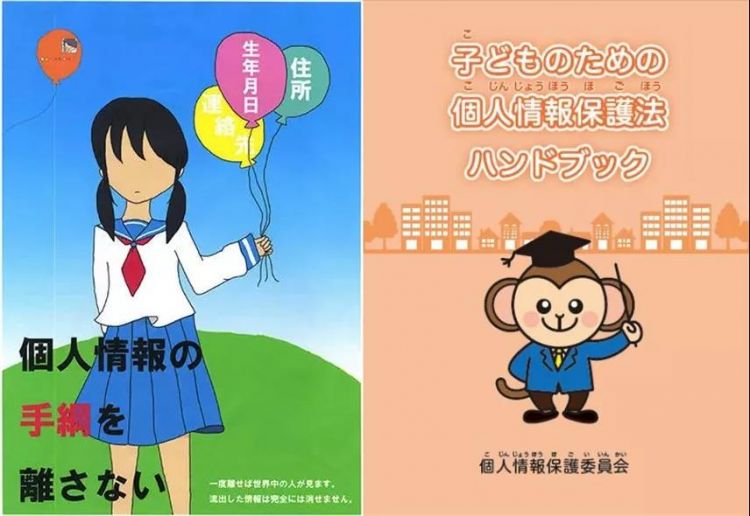

对企业的规制也促进了个人的意识提升,为确保法律的顺利施行,一般企业都会设置个人信息安全教育。政府机关也一直致力于进行类似的宣传。

网络时代,人们的个人信息安全意识是得到了很大的提升,但同时人与人之间的交流壁垒也变得更难打破。

当然,那些在社交媒体上大方展示自己生活的人,不一定是意识淡薄,也许只是想被理解。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论