本文来自微信公众号“新周刊”(ID:huabianyuedu),作者:张家明,日本通经授权发布。

“这是一部韩国制作的反日动画!”新上线的动画版《日本沉没》,遭到了一些日本网友的差评。在原著中,作者小松左京让日本列岛沉没,却是要寻找真正的日本。

▼

距离传说中的日本沉没,还有多久?

答案是一年。

不久前,东京奥组委再次确认,2020年夏季奥运会按原计划延期一年,将于2021年7月23日晚上开幕。

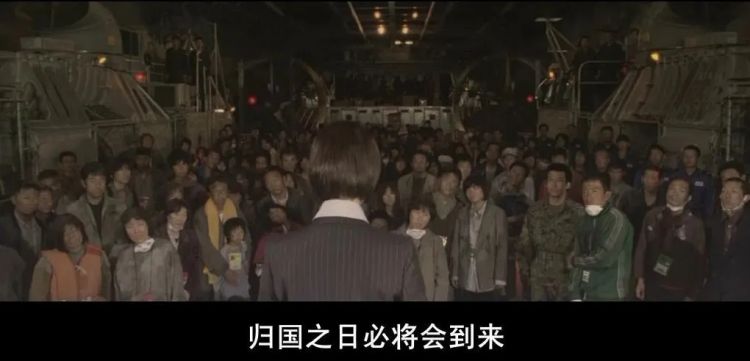

几乎与此同时,Netflix上线了动画剧集《日本沉没2020》,剧情与现实对照,仿佛开启了倒计时:

东京奥运会后,特大地震不断袭来,冲绳率先化为齑粉沉入海底,然后是北海道、本州、四国、九州......

大部分日本国民随之葬身鱼腹,只有一小部分逃出生天,流落世界各地,成为了永远的难民。

看起来挺扯淡的灾难片,不是吗?

日本沉没作为一个科学问题,也有不少人研究过。

剧集原著是1973年小松左京的科幻小说《日本沉没》,当时是关东大地震50周年,一出版就轰动日本。上世纪末翻译引进中国后,却未掀起太大的波浪。

但山西太行山下娘子关火电厂的一名计算机工程师读了后,大感震撼:一部科幻作品,竟然能把一个民族深处最敏感、脆弱的对未来的恐惧感写出来。他也想写一部中国版的《日本沉没》。

很多年过去后,他交出了一部以毁灭地球为背景的科幻小说——《三体》。后来大多数中国人都知道了,他叫刘慈欣。刘慈欣以及很多中国科幻作家的科幻启蒙导师之中,无疑就有小松左京的一席之地。

科幻作家潘海天曾写过一部恶搞科幻小说《百万年僵尸》,里面科幻大神变成僵尸追杀刘慈欣、韩松、潘海天等科幻作家,其中一口咬中韩松的脸,并把两排假牙留在他脸上的,就是小松左京。

无论谈及日本科幻还是中国科幻,乃至于讨论日本的国民性,小松左京的《日本沉没》都是不得不读的作品。

日本为什么一定要沉没

很难概括日本是怎样的一个国家。

日本电影学者唐纳德·里奇(Donald Richie)站在一个外国人的角度,归纳了日本电影的五个特点:

“大量的裸体、少年英雄、科幻怪兽、动画片以及可爱的动物照片。”

其中,与其他文化相比,日本流行文化最特别的可能是科幻片和怪兽片,更准确地讲是科幻灾难片。

日本可能是最喜欢“自我毁灭”的一个国家。

无法统计,在各种流行文化作品中,日本国到底亡过多少次。奥特曼中的怪兽,《七龙珠》中的魔人布欧,肆虐东京的哥斯拉,数不尽的地震与海啸,每年都轮番毁灭日本列岛。

1973年,经过长达九年的谋篇布局,小松左京将这种灾难想象推到了极致——

因为剧烈的板块运动,生活着1.081亿国民的日本列岛,沉没了。

怪兽破坏尚可修复,日本沉没则是彻底的自我毁灭。接下来更要紧的问题是,劫后余生的日本人,该往何处去?

只能流亡海外,就像小说中的日本首相所说:“多数国民将会死去,活下来的人也将从此失去了故土,或许漂泊到地球上的另一块土地上,一块由‘别的国家’指定的拥挤不堪的‘异国他乡’。”

当《日本沉没》1975年被人民出版社翻译进中国的时候,这个亡国逃难的悲剧,却遭遇了令人啼笑皆非的解读:

“本书宣扬日本面临沉没,转移人们对日本国内阶级矛盾的注意力,乘机鼓吹日本向外发展和移民......是为一小撮军国主义势力向外侵略制造反动舆论。”

最后,编者以铿锵有力的语调告诉读者:

“在日本人民斗争的波涛汹涌面前,沉没的只能是一小撮腐朽没落的垄断资产阶级,只能是人剥削人的旧世界!伟大的日本人民,是永远也沉没不了的!”

最后这一句,小松左京恐怕不敢那么自信。《日本沉没》真正要探讨的主题,恰恰就是对这种基于国土的民族主义的疑问:

“如果日本人失去了自己的国土,他们会怎样生活?”

大约在上世纪70年代,小松左京第一次去苏联,在斯大林的故乡格鲁吉亚认识了一群当地作家,他们在酒馆里一边大口喝伏特加,一边大声说着口音浓重的英语。

他们告诉小松左京,当地有一个会说流利日语的作家,不过他前一天晚上喝得酩酊大醉,像大多数俄罗斯男人一样,醉醺醺地回到家,打了妻子一顿,然后被妻子剥光衣服赶到了大街上,眼下正在牢里等着醒酒。

如果日本沉没,流落四海的日本人,最终都免不了融入当地的文化,甚至连语言也消亡掉,就像斯大林流放到中亚的朝鲜人。

大半个世纪过去了,中亚朝鲜人的后裔不再说母语,但仍然还在做泡菜、吃泡菜,日本人呢?最后剩下来的会是什么?

为了寻找这个答案,只能先让日本人身后的国土全部沉没。

日本,“一个无处可去的民族”

日本沉没这个看似最荒诞的设定,源自日本人最真实的恐惧。

在地理上,日本列岛位于板块运动的活跃地带,多次发生特大地震。在1923年的关东大地震中,数十万人失踪或死亡,震后出现骚乱、屠杀、移民、政变、迁都计划等末日图景,几乎就是一次小型的世界末日。

在地缘政治上,日本国土狭小,四面环海,如同孤岛,忧患意识几乎是他们的民族本能。

动画版《日本沉没2020》通过一家人的逃亡来讲述这个故事,父亲留给儿子的遗言就是:“你住在被水包围的国家,最好早点学会游泳。”

然而,即使学会游泳,他们又能去哪?

日本政治学家片山杜秀指出,日本的文化和语言都很特殊,国民吃着一样的米饭,终身住在日本群岛,其他地方几乎没有一门接近日语的外语,所以,“这是一个无处可去的民族”。

二十世纪以后,人为地毁灭日本列岛也具备了技术条件。

上图是1945年8月6日上午8时17分,原子弹爆炸后约两分钟的蘑菇云照片。摄影场所是爆心7公里外的旧安佐郡古市町(现广岛市安佐南区)的神田桥附近。摄影者是时任广岛市卫生课放射线技师:松重三男。

1941年,小松左京十岁,在儿童报纸上读到了一篇关于原子弹的小说,觉得这是胡说八道。那时很多人都不相信,世界上会有一种炸弹能炸毁一个城市乃至一个国家。

四年后,两颗原子弹落在了日本本土,广岛和长崎变成一片焦土。这是小松左京第一次发现,世界末日的“想象”,并非凭空虚构,对日本来说,并非不可能发生。

最让小松左京觉得困惑的是,昭和天皇宣布投降前,日本人尤其是青少年,大多为政府的口号“一亿国民总玉碎”而热血沸腾,但战败之后,日本人仿佛很快就忘记了这种心态,国家轻而易举地实现了转型,成为一个高楼林立的世界工厂。

人们一方面为1960年代节节高升的经济增长感到自豪,一方面也为资源消耗、环境污染和核能威胁而忧虑,于是日本人生造了一个爱吃核能的怪兽哥斯拉,以及无数因为环境污染而变异的怪兽。

小松左京表示,日本从战前到战后的巨大转变,让他开始重新思考“日本”和“日本人”的定义,才有了这本《日本沉没》。

他的回答总体上是悲观的:

在日本陆沉的过程中,政界的勾心斗角、政治的冷漠无情、人性在绝境中的自私丑态都表露无遗,其中当然也有很多日本民众保护家人、力挽狂澜的勇气,但一切都不可阻挡地朝着设定的方向发展——日本沉没。

在目睹日本彻底没入海平面的一刻,不同人的反应也耐人寻味。

最早发现这一灾难的地理学家田所雄介绝望地说,日本列岛的山川、湖泊、森林、生物都消失后,日本人就不再是日本人了。

倒是一位祖先来自清代中国的老人,给了日本人一点信心:“你们已经没有了可回去的岛屿,必须渡过汹涌的波涛逃到外面的世界......这也许是日本民族别无选择地必须长成大人的一个机会。”

一位拼命救援的救援人员,此刻却感到解脱和轻松:“日本列岛......完蛋了。拜拜......给我支烟吧。”

到最后,或许这才是最日本的反应。科幻文学翻译家大森望也说过,日本灾难片的背后都有同一种心态:

日本的问题太多太严重了,再这样下去是不行的,但修正起来也很困难,不如来个怪兽或大地震,重新再来一次吧。

后疫情时代的预言家

由汤浅政明导演、吉高寿男编剧的《日本沉没2020》,改编程度很大,几乎是一个全新的故事。

在日本沉没过程中拯救日本人的,不再是政治家、科学家和救援人员,而是一个由日本人和菲律宾人组成的国际家庭:

父亲来自日本,母亲来自菲律宾,儿子则梦想住在爱沙尼亚,说话喜欢夹带半生不熟、令人出戏的英语,逃难过程中还遇见不少其他外国人。

据制作人崔恩秀说,这是为了反映近年日本社会日益国际化的情况。然而,她最引以为豪的改编,其实是《日本沉没》读者最不care的。

读者们最想看的东西,小松左京原作的格局和深刻,被灾难放大的人性善恶,都没有在这部剧集里得到足够的体现,末日逃难差点变成了一个家庭的徒步探险旅行。

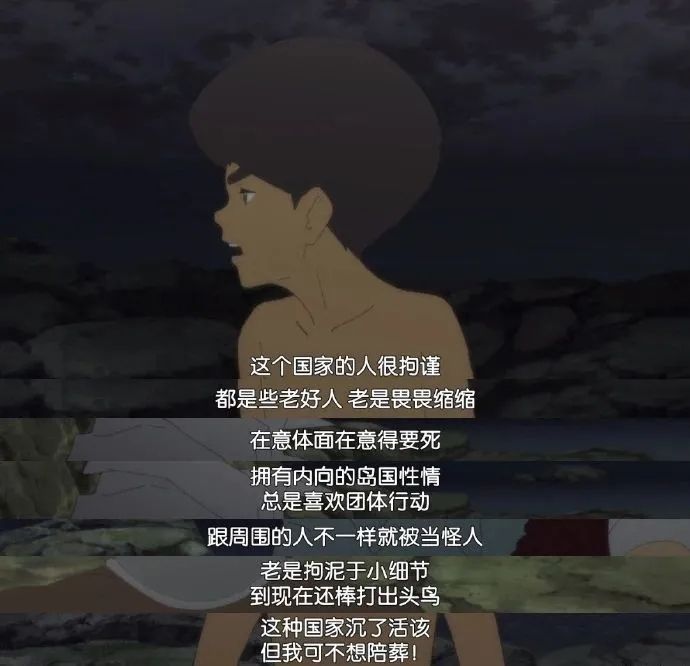

值得注意的是,将近半个世纪后,重新观看《日本沉没》,新一代日本人似乎不买账了。驻日作家库索在日本推特上发现,很多日本网友认为此片“抹黑日本人”:

“对于在灾害事件中一向互助友爱、坚强忍耐的日本人来说无疑是一种侮辱。”

“向小松左京道歉!”

“这是一部韩国制作的反日动画。”

这些狂热爱日本的民族主义者,无疑是小松左京最不想要的读者。在《日本沉没》里,小松左京对日本的黑,远远超过动画版蜻蜓点水的吐槽。

比如书中谈到如何应对灾情时,来自京都的福原教授建议“最好什么都不做”:

不通知全体国民“日本将会沉没”,不宣布紧急状态,不公布避难计划。

书中日本政府正是这样做的,但内部消息早已透露给了商界和产业界,日本的产业已经开始偷偷转移到了国外。上亿民众,被当成是这个国家最没有价值的东西。

再比如震后日本各地出现骚乱,抢劫、谋杀不断发生,基层民警无力应对,不满政府的无能,吐槽了一句:“这个时候如果出现希特勒那样的人物,结果可能会好一点。”

今天读小松左京的科幻小说,很难不想到疫情对世界的影响。1977年,他用另一本小说《美国之壁》,回答了《日本沉没》中日本难民的未来:

美国上空忽然出现了一堵莫名其妙的云墙,阻断了所有通信、交通与航班,一名日本记者怀疑这是政府人为制造的,目的是将美国和其他地区隔离起来,世界重返孤立主义。

2011年7月12日,小松左京离世前的半个月,他在杂志上谈到当年的东日本大地震,希望自己能够再活多几年,看看日本在这场灾难之后会如何发展。

其实早在1976年,村上龙凭《无限近似于透明的蓝》获得芥川文学奖时,在东京银座的一家酒吧里就告诉过小松左京:“从此以后,文学就是科幻了。”

恐怕这个世界也是。

参考文献:

Panic sites: TheJapanese imagination of disaster from Godzilla to Akira,SUSAN J. NAPIER

电影《日本沉没》在日本引发的恐慌,叶永烈

小松左京:日本科幻灵魂的消逝,吴岩

战后日本文学史,李德纯

失落的卫星:深入中亚大陆的旅程,刘子超

An Interview withKomatsu Sakyô,Susan Napier, Tatsumi Takayuki, Kotani Mari, and Otobe Junko

SAKYO KOMATSU ONSCIENCE FICTION! Japan’s Arthur C. Clarke Discusses His Filmmaking Foray

歴史に騙されないための、歴史とのつきあい方――私が『歴史という教養』を書いた理由,片山杜秀

SF と東京の未来,大森望、柳下毅一郎、山形浩生

‘Japan Sinks: 2020’: When disaster strikes, keep your family close

本文经授权转载自《新周刊》微信公众号(ID:new-weekly)。《新周刊》创刊于1996年8月18日,以“中国最新锐的生活方式周刊”为定位,20多年来用新锐态度测量时代体温。从杂志到新媒体,《新周刊》继续寻找你我共同的痛点、泪点与笑点。关注新周刊微信公众号,与你一起有态度地生活。官方微博@新周刊。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 “新周刊”(ID:huabianyuedu) 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论