本文来自微信公众号:一览扶桑(ID:sjcff2016),作者:吉井忍 ,原题《坂本龙一和小野洋子上过的“幼儿园”—— 自由学园幼儿生活团观察记》,日本通经授权发布。除特别注明外,文中图片均由作者本人拍摄。

小时候读过一本畅销书《窗边的小豆豆》(黑柳彻子著,1981年出版),书中的“巴学园(Tomoe Gakuen)”和在校园里发生的种种故事令我羡慕不已。所以多年后在北京的日本使馆上班时,偶尔被中国家长问及在日本是否真的有巴学园,我是完全可以理解他们的心情的。

“小豆豆”是作者黑柳彻子(1933-)的小名,巴学园是她在小学一年级因淘气被原学校劝告退学后,她的母亲找到的私立学校,曾存在于东京都目黑区自由之丘。它的前身是昭和3年(1928年)创立的“自由之丘学园”,设有“幼稚园(日语中的幼儿园)”、小学部和中学部,创立者手冢岸卫1936年病逝第二年,小学部和幼稚园由教育家小林宗作接手并改名为巴学园。在1945年的东京大轰炸中,巴学园也被严重炸毁,不得不废止了小学部,到1963年小林宗作逝去后又停办了幼稚园。

其实巴学园的诞生并不是单一或偶然的一件事。一百多年前在日本发起了一场自由主义教育运动,它萌芽于明治末期,在随后的大正时代和昭和初期之间,有不少教育者对教师为中心的注入式教授方法进行了批判,并提出了儿童中心主义的教育主张,同时透过创办新型学校实践了教育改革。自由之丘学园也好,巴学园也好,都属于在那段期间的教育热潮中如雨后春笋般出现的实验性学校。类似的学校还有明星学园(创立于大正13年,东京都三鹰市)、武藏野学园(同大正13年,东京都府中市)、玉川学园(昭和4年,东京都町田市)、清明学园(昭和5年,东京都大田区)、湘南学园(昭和8年,神奈川县藤泽市)或和光学园(昭和8年,东京都世田谷区)等,这些私立学校以大正时代的自由风潮为背景,至今仍然进行“全人教育”。

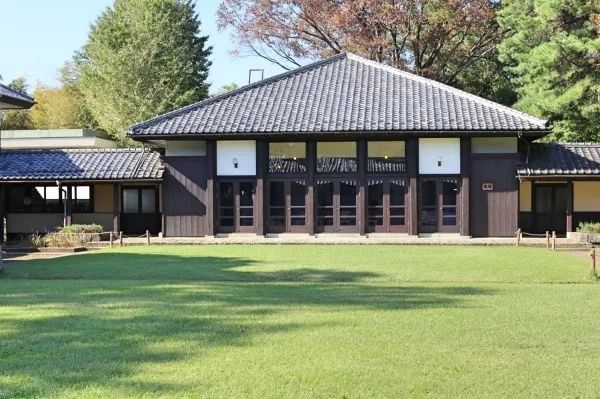

本次采访的自由学园(Jiyū Gakuen)也是其中之一,位于东京西部的东久留米市,创办于大正10年(1921年),如今践行从4岁(幼稚园)到22岁(大学)的一贯制培养。自由学园在幼儿教育方面有独特的组织“幼儿生活团通信小组”,这里的毕业生包括音乐家坂本龙一、摄影师蜷川实花、小提琴家前桥汀子、黑田清子(前任天皇明仁与上皇后美智子的长女)以及秋筱宫妃纪子(前任天皇明仁的二儿媳)等。先锋艺术家小野洋子也受过“幼儿生活团”的教育,虽然时间并不长,但据说这里的音乐教育给她后来的艺术生涯带来了不少影响。(※注1)

※注1:自由学园幼儿生活团的音乐教育基于音乐家暨教育家——园田清秀在1935年提倡的“绝对音音乐早教育”,首先让孩子们注意到生活中的各种声音,然后把这些声音描述在乐谱上(等于是作曲)。

本人这次拜访了自由学园并向学园长高桥和也先生进行了采访,解读该学园和“幼儿生活团”的教育方式的同时,与他探讨了“自由”真正的含义。

学校“培养”的环境和居民

学校法人自由学园所在的东久留米市学园町,位于东京西部的住宅区,据高桥先生介绍,“学园町”这一带曾经是自由学园创办者羽仁もと子(Hani Motoko)和羽仁吉一(Yoshikazu)夫妇的私有土地。羽仁もと子在明治6年(1873 年)生于青森县,16岁时到东京上高中,毕业后回故乡当老师。但自小喜欢写作的她放弃不了记者梦,24岁时又来到东京并就职于《报知新闻》,先负责校对工作,随后争取到记者职位,成为日本第一位女性记者。羽仁吉一是もと子的同事,担任政治记者,两人结婚后的明治36年(1903年)携手办起《家庭之友》,这是迎来急速的现代化的社会中,他们根据“家庭才是社会基础”的初衷而发行的月刊杂志。明治41年(1908年)这对夫妻决定离开报社,把杂志名称改为《妇人之友》的同时开了一家出版社“妇人之友社”。

“发行杂志之后,两人又挑战新的目标,那就是创办学校”,高桥学园长道。“羽仁夫妻育有三女,有一天长女下课回来时说那天学到了(数学的)小数点,她觉得很简单,小点没打错地方就行。这对夫妻听完女儿的这一句感觉不太对劲,他们认为老师只把知识灌输给小孩,并没说明小数点的本质。就这样,他们心中渐渐形成了自己开办学校的想法。”

大正10年(1921年)创立时,自由学园是一所女学校,在东京都丰岛区针对高中年龄的女生进行教育,为照顾每一位学生一个年级只收三十人,学生主要来自于《妇人之友》的读者家庭。羽仁夫妇不仅是概念前卫的教育者,又是具有远见卓识的经营者,创办学校的同时,他们在东京西部的东久留米市买下了三十三万平米的广大土地,为的是透过房地产开发和销售与客户共享学园的理念,同时由此获得的利润来扩充校园的设备。后来学园本身也搬到东久留米,到那时候这一带的不动产开发也有了眉目,每一个户的最低面积有八百多平米,房子的建筑设计由远藤新(Endō Arata、1889-1951,美国著名建筑师弗兰克·劳埃德·赖特的门生)负责,整个地区带有温馨惬意的田园风格。当时住进“学园町(原先名称为南泽学园町)”的居民有官吏或政治家(12户)、医生(8户)、学者(8户)、军人(5户)等,大部分是《妇人之友》的忠实读者,对羽仁夫妻的教育理念产生共鸣的他们,又理所当然地让自己的孩子送到自由学园。

“至今学园町的不少住户还是自由学园的毕业生,他们在家里有的开办绘画课,也有人教小提琴或钢琴”,高桥学园长说道。他续道,因居民之间有共同的教育背景,互相的交流也比其他的地区会多,这能够为整个地区提供良好的居住氛围和治安环境。

不上课的幼稚园

昭和2年(1927年),自由学园初等部(=小学校)正式开学,学校迁址到东久留米后的昭和10年(1935年)增设了男子部,到昭和14年(1939年)诞生了“幼儿生活团通信小组(以下为“生活团”)”。生活团的形态和其他幼稚园大不同,孩子们基本不会来“上课”,大部分的教育是透过自由学园提供的信件和教材,并在家庭当中进行的。生活团的成员也不只有在东京,还有在日本各地、甚至在世界各城市都有。(※注2)

※注2:自由学园还有大学部,1949年开办时是只有男学生的四年制课程,次年增设了女学生的二年制课程。

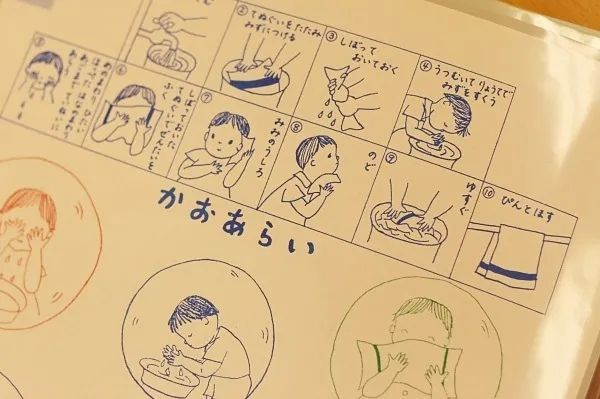

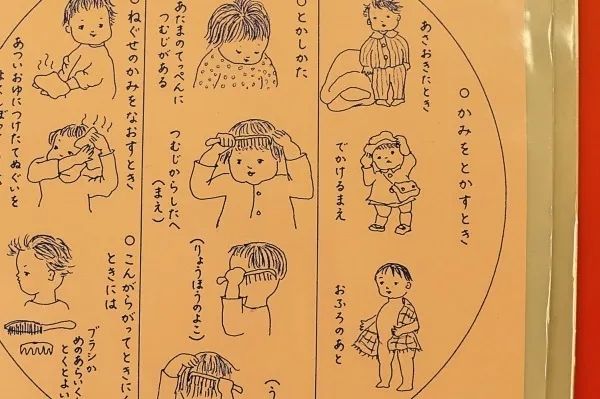

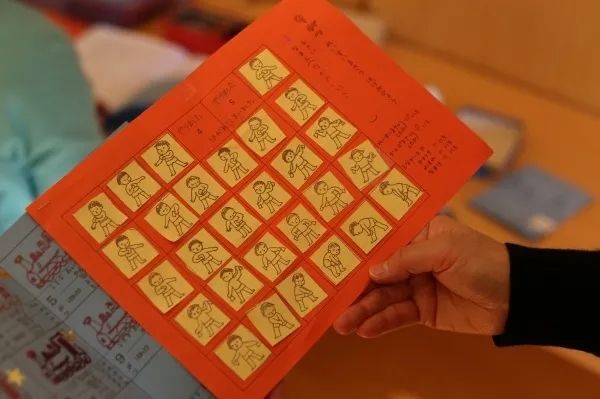

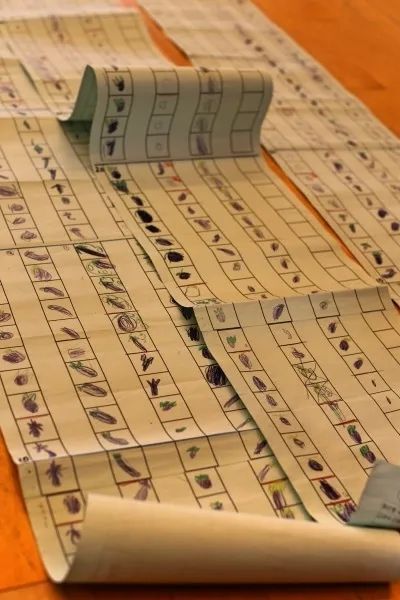

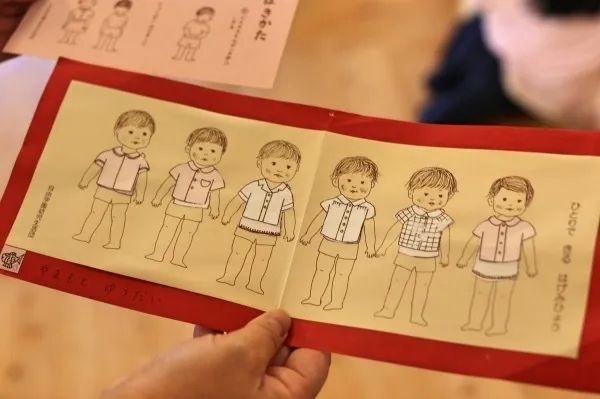

生活团的基本概念是根据羽仁もと子提倡的“生活即教育”,在小学入学前三年之间让孩子们彻底学习到日常生活中最基本的习惯,如洗手、漱口、换衣服、排队等。自由学园提供的教材按年龄(四岁、五岁和六岁)有所不同,每月两次发送到生活团成员的家庭,内容包括:(一)给小孩的通信内容和故事、(二)生活习惯鼓励表、(三)美术、音乐和植物相关的内容、(四)给家长的信以及(五)其他成员的来信。家长按照这些教材对小孩进行以生活习惯为主的“教育”,只有每周一两次会带孩子到自己所属地区的“幼儿生活团友之会”(以下为“友之会”,目前在日本各地共有十二所),让孩子们和其他同龄小孩交流,或一起上美术或音乐课,还可以去照顾菜园里的蔬菜或小动物。以首都圈为例,生活团一共有三个“友之会”,分别于东京都世田谷区、千叶县松户市和神奈川县横滨市,坂本龙一曾经受教育的世田谷区“友之会”到现在还保留着一张CD,它收录了当年孩子们作曲的各种歌曲,其中有一首他的作品《兔子之歌》。

据2021年度的招生信息,生活团每年24回的教材费用大约人民币2600元(包括入会费和邮寄费),相比于其他商业机构的标准,可谓是良心价格。生活团的教材非常朴素,插图基本都是手绘,没有任何华丽的装饰,甚至带有一种怀旧感。内容极其细致,“脱衣服”项目有裙子和裤子的两项,怎么脱衣服到如何叠好衣服,并用插图进行详细的说明,“早起”项目还嘱咐孩子们“早上起床要一跃而起(不该懒床)”等,我忽然感到有些惭愧,因为这些“小事”在自己的生活中并没能完全做好。高桥学园长似乎看透了我的想法,笑道:“生活团已有七十多年历史,随着社会的变化教材的内容有了适当的变化,但教育理念和目标始终没变。说白了,不管是社会表面上发生了什么变化,人们的生活中最重要的事情不会有太大的改变。”

他继续说:“创办人(羽仁もと子)认为幼儿教育中不可缺的是生活习惯的培养,因为良好的生活习惯能够为一个人的一生自主发展奠定基础。我们认为每一个孩子都有才华,但为了让他们在将来充分地发挥自己的能力和才华,就需要相对的集中力或想象力,若没有学会好的生活习惯,这就会成为他们人生中的绊脚石。生活习惯是必须花时间在家庭中慢慢培养出来的,不过一个家庭的教育难免有偏向,所以生活团为孩子们和家长提供一个方向,教材不仅帮助辅导家长,还能够促进小孩之间或家长之间的交流。透过交流,每个家长能够分享自己在教育孩子时的困惑,又和大家一起想办法解决问题。”

“生活习惯方面,我们的‘鼓励表’能够起到作用。这是用来记录孩子们在家里是否做好每一项生活细节的,比如用餐前的洗手、起床后的叠被或自己穿衣服等。在每周一次的上课日,孩子们集中学习其中一两项,然后在家里每天记录是否能够做好这些项目,第二周来上课的时候一起看看大家的鼓励表,有的小孩每天都做好,有的小孩没做到,这里我们并没有让孩子们互相竞争的意思,而是想促进孩子们的自觉性和主动性。还有我们每周都会透过写信方式和每位家长交流,对于家长写来的内容,我们的教师都会提供建议,我们又会把上课日的情况告诉家长,他们的孩子做了什么,同时还会告诉其他孩子们的样子,因为我们认为孩子的成长并非是他/她一个人完成,必须和周围的孩子们一起。”

给人感觉是非常优质的教育思想,不过这种函授形式的教育少不了家长的细心陪同,能够做到这么细致的“教育”,估计就只有全职家庭主妇/夫了。但现在的日本社会,全职家庭主妇这份“工作”对大部分的女性来说是遥不可及的“梦想”,长期的经济萧条、少子化以及高龄化当中,不需要去做兼职或照顾老人的主妇/主夫已经是少数派。高桥学园长也同意了这点:“也有不少家长让小孩送到其他幼稚园,同时在家庭教给孩子生活规矩时参考我们的教材,这种方式也并不会产生矛盾,是可以的。另外,我们在2007年设立了幼稚园,和其他幼稚园一样每天要来上课,正常上课时间是早上九点半到下午两点,按每个家庭情况接管孩子的时间可以延长,最早从八点开始,晚上最晚到七点。”

“自由”不等于“任性”

高桥学园长说及的幼稚园(正式名称为“自由学园幼儿生活团”)就在自由学园校园的校园旁边。上午九点半,大部分孩子们在家长的陪同下到齐,年龄分别与生活团一样,年少(四岁)、年中(五岁)以及到年长(六岁)。校园门口摆着一排种植盆,年中组孩子们争先过来向我解释哪边是自己种的茄子,长得如何,今天该谁来负责浇水。旁边的老师笑道:孩子们对这些茄子很有感情,因为全由他们自己照顾,休假时还带回各自家里继续浇水,观察成长并做好记录。

校园里有一个可爱的“鸽舍”,养着年长组负责照顾的鸽子。据该幼稚园老师的说明,养动物是从明治时代一直被采用于幼儿教育的重要项目,大正15年(1926年)的“幼稚园令”以及战后改定的“幼稚园教育要领”中,都推荐让孩子们爱护动物并亲近自然。老师继续道:“生活团开始养鸽子是昭和28年(1953年),喂饲料、给水、打扫、鸽子的舍外运动,都是按导师的指导下孩子自己进行,这里的幼稚园也继承了这个传统,让年长组的孩子们照顾鸽子。每年一次我们会到离这里有一百公里的海岸放飞十几只的鸽子,有时候回来的只有一两只,孩子们都垂头丧气,但透过这些经验他们可以学到挫折和生命严峻的考验。”

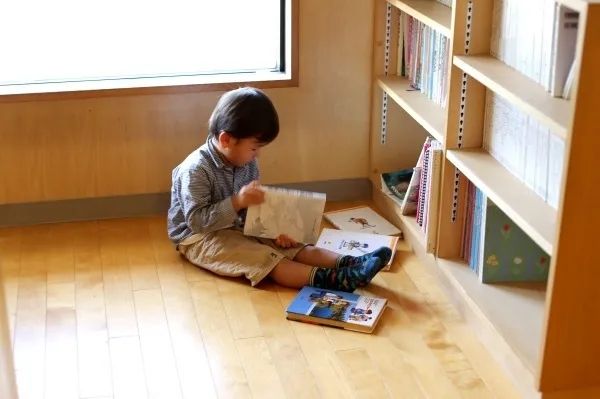

孩子们在各自的教室里继续学习“换衣服”等生活习惯项目,到了中午在大厅里和大家用餐,下午的时间安排为艺术方面的教育,读绘本、学音乐、跳舞或学英语。我问了高桥学园长,自由学园所指的“自由”有什么含义,他回答说:

“自由学园的‘自由’来自《约翰福音》中的一句‘真理必使你得自由’,那么这里指的自由到底是什么呢?举个例子吧,做体操的时候,你想把胳膊伸直、从肩膀到手指就像一条线伸得很直。能把胳膊就按你想要的那样操作,这就叫做自由。这和让身体随便动一动完全不一样,你的脑子和身体能够融洽在一起的状态,这才能够叫做自由。人们想要自由的时候,通常会试图改变外在的因素,比如经济条件、环境等,以为只要清除掉阻碍我们的欲望的事情就很自由了,但这就是误解,真正的自由来自你的内心,克己并超越在你内心的任性或傲慢才能获得,否则你所获取的自由是空虚的。说到底,想要真正的自由,只能靠你自己。当你看清你给自己的这些束缚,并超越它的时候,你能够改变自己,而这变化不仅仅发生在你一个人的身上,还会给你的周围有种正面的影响。但首先,无论如何,要学会如何照顾好自己。”

“所以我们的教育的根源始终在生活中。从生活团里学会如何漱口、穿衣服开始,到小学生的时候他们会开始关心校园里的各种行事,到中高生时接触到周围地区的人,参加清扫活动或参与校园内外的各种活动。到大学部,我们会把学生派到国内外的受灾地区,让他们参加义工活动。帮助别人没那么容易,这之前必须能够管理好自己,所以只能这样一步一步来。”

说道这里,高桥学园长问我是否看过孩子们养的鸽子,我说看到了,孩子们也都很认真。他说:

“其实也有些孩子很害怕鸽子的。但我们认为,小时候只接触自己喜欢或擅长的事和物是不够的,他们还需要接触不喜欢的事情,要和其他小孩一起努力去尝试各种各样的事情。播种、登山、照顾小动物、画画、作曲或体操,通过这些我们尽可能刺激每个孩子潜在的能力。教育并非是训练,教育不应该太偏于实用性,否则很容易忽略每一个孩子的人性和感性。这个教育概念到大学部就叫做Liberal Arts(博雅教育),其实我们从幼儿教育开始就运用这个理念。”

下课的时间到了,坐在大厅里的我们也听到孩子们在外面喧闹的声音。刚好从第二天开始要放假,年长组的孩子们把鸽子装在笼子里,用家长准备的布块包好,把它领回家。高桥学园长到校庭开始和孩子们玩耍,就这样我也算是体验了孩子们在自由学园幼稚园的一天。孩子们一个个地被家长接走,看着他们的背影,我心里不由得产生了一种宽慰,在这个快速浮躁的社会里,还是有人坚守大正时代教育运动的理想和“生活即教育”的初衷,并在这里确实体现了出来。

受访人简介:

高桥和也(Takahashi Kazuya):经自由学园男子部(中等科、高等科)和自由学园最高学部(大学部),毕业于早稻田大学大学院教育学研究科学校教育专业。1986年成为自由学园教师,经男子部部长和副学园长,从2016年任职于该学园园长。著有《孩子自立的学校》(与尾木直树共著,青灯社,2011年)。

作者简介:吉井忍,日籍华语作家,著有《四季便当》《东京本屋》。

自由学园“幼儿生活团”官网:

www.jiyu.ac.jp/kindergarten/

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 一览扶桑(ID:sjcff2016) 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论