本文来自公众号:摇滚客(ID:Rockerfm),作者:滚君,日本通经授权转载。

《活着》里有这样一句话,描写主人公福贵从儿子坟头走回家的路:

月光照在路上,像是撒满了盐。

我以为进入新世纪之后,身边不会再有这样凄苦的路,直到我看见《蒙古草原,天气晴》,这部21世纪影视版的《活着》。

这是近2年来留给我印象最深刻的一部电影,记录着蒙古草原上一个真实的故事。

豆瓣上,2万多网友为这部2006年公映的纪录片打出9.7分的高分,一个夸张的数字。

9.7分,看完电影后我望着这个分数发呆,观影之前这个高高在上的数字突然失掉了骄傲颜色。

因为这个故事无法被分数定义、称重、衡量。

因为这个故事根本不属于电子荒原,它只属于蒙古草原。

下一个春天

有人说,人生,是一堆偶然组成的必然。

影片本身来自于偶然。

1999年秋天,日本探险家关野正骑着脚踏车横穿蒙古,路途中偶遇了年仅6岁、桀敖不驯的蒙古女孩普洁。

普洁对这个拿着相机的陌生人说:

“不要靠近拍照,别过来。”

她大概也不知道站在自己面前说着“鸟语”的是日本人。

在草原上讨饭吃,任何陌生的东西都意味着危险。

普洁,蒙古语中的意思是“星期四诞生的天之骄女”。

她的生活由劈柴,喂马,牧羊组成,不爱笑,孤独与坚毅在体内结伴生长。

6岁,已经是一位合格的牧民,在马背上习得这样的表情:

早晨,她出门放牧,任务是让700头羊、20匹马、7头牛吃饱。

放牧时她并不能走神,因为“一分钟没看好这些动物,它们就会把蔬菜都踩坏”。

她的帮手,是2岁的表弟巴萨。

蒙古包里是80岁的外公和68岁的外婆。

关野问:

普洁的爸爸呢?

外婆笑着说:

进城了,去乌兰巴托工作了。

但事实是,普洁的父亲一去不回。

关野又问:

妈妈呢?

外婆还是笑着说:

出去找马了,6月10号,丢了39匹马。

老人的语气平静,平静到让我觉得这是一件轻飘飘的小事,或许39匹马对牧民来说不算什么?

一个月后,普洁的母亲结束寻马之旅,回家了。

外出的这一个月,她或寄宿在牧民家中,或裹着外套席地而睡:

“通常睡在外面,因为要找马嘛。”

10月,蒙古的气温降到零下,最终无功而返。

一无所获地回来,她却笑着。

普洁在影片中第一次露出笑容,她不想被镜头拍到她笑,害羞地躲到妈妈身后。

关野问她:

“你之前很孤独吗?”

普洁点了点头。

在失去父亲的辽阔草原上,妈妈对她来说不仅是妈妈,还是老师、朋友。

妈妈教她劈柴,教她放牧,教她骑马,还同她一起策马扬鞭,追赶落日,支持她念书。

妈妈爱笑,讲起普洁的未来,她笑着说:

“上学之后,她一定会对很多事情感兴趣。”

别离之际正值冬天,关野需要赶回日本。

分别前,普洁母亲牵来一匹马,要送给关野,那是普洁骑的马之一。

关野吃惊:

“可是你的马被偷了那么多匹。”

她却笑着说:

“收下吧,明年春天来就能骑了。”

关野转头问普洁:

“那是你的马,没关系吗?”

普洁摇摇头。

关野问外婆:

“突然看到外国人,会很惊讶么?”

外婆笑着回答:

“以前没想过,现在习惯了。”

“我很高兴,当你们是我自己的孩子。”

外婆对关野说:

“明年一定要再来喔,好吗?”

她的理由很简单:

“春天是小羊出生的季节。”

最终,关野收下白马,询问普洁母亲:

“我回来之前,可以帮我先照顾马吗?”

她说:

“没问题,我会让普洁负责。”

外婆叮嘱普洁:

“有时候也得骑一骑,免得马儿变胖。”

大雪纷飞,往年此时牛羊们已经要动身赶往冬季牧场,普洁家却因寻马未果暂时无法搬迁。

他们都在等待下一个春天。

春天,是小羊出生的日子,是关野回来的日子,是青草复生的日子,是希望的日子。

没有未来的结局

来年春天,关野如期赴约。

他回来时,白雪消融,万物复苏。

普洁见到他,没有想象中久别重逢的热烈,两人沉默,抚摸着牧羊犬。

关野问:“你妈妈呢?”

普洁答非所问:“外婆?她和舅舅去放羊了。”

说话时她摆弄着铁丝网,心不在焉,抬头瞥了一眼镜头,露出当年初见时的戒备。

此时,陌生的男子骑马回到蒙古包,是普洁的舅舅。

关野问:“普洁的母亲呢?”

舅舅答:“进城了。”

关野问:“今天会回家吗?”

舅舅答:“也许晚上会回来。”

对话时,舅舅双臂交叉抱在胸前,低着头,垂着眼。

说完“也许晚上会回来”后眉头紧锁,似乎欲言又止,但又立马调整好表情,笑着抬起头,瞥了一眼摄像。

关野感到异样,转身向草原走去。

话语间,外婆骑马归来。

见到关野,她笑容灿烂,拥抱他,贴面吻她的孩子。

坐进蒙古包后,关野又问:

“普洁妈妈进城去啰?”

外婆笑着说:

“她死了,不在人间了。”

关野听了发愣。

外婆向他解释:

“去年马匹被偷,一位牧民帮助他们驯马。过年前几天,牧民的母亲生病,她前去探望。”

“她天黑后才出门,骑了一匹坏脾气的马,另外又牵了一匹,马在冰面上滑倒,把她摔下来,另一匹马从她身上踩了过去。”

“回来后她说背痛,不过看起来不严重,过年时还一起去亲戚家拜年,拜年出门前还操心着把羊赶回羊圈。”

“后来却开始痛得要命,我们叫了三天救护车,都没有来。”

他们无奈叫了一辆私家车,把她送到医院,此时距离她落马已经12天。

命悬一线到了医院却被拒之门外,因为她没有医疗保险,也没有足够支付医疗费的现金。

被赶出医院后的当天,她过世了。

关野望着遗像发呆。

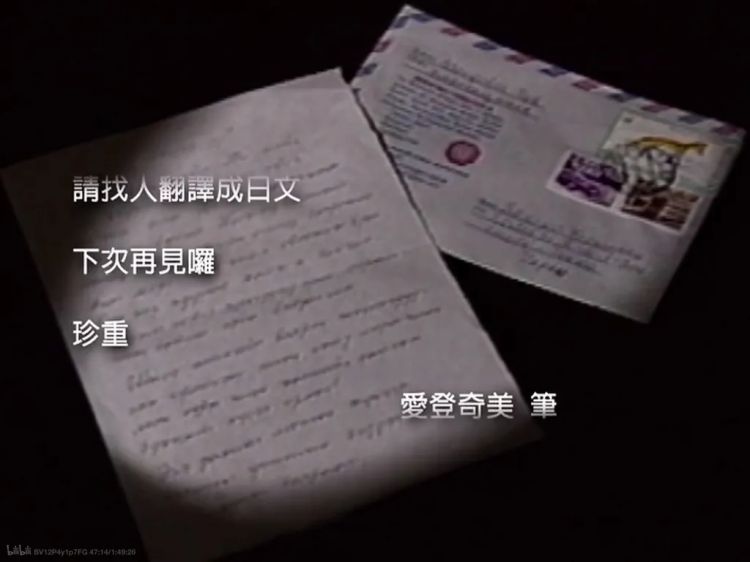

不久前,她不知以什么方式,花费了多少力气给他写了贺年卡寄去日本,卡片上写着:

你好吗?我们都很好。

有没有安然返回日本呢?我们今年冬天过得很开心。

天气虽然冷,你的黑白花马却安然度过。

我们还没找到失窃的马。

普洁今年要上学了,她对你念念不忘。

又是新的一年,祝你和你的亲友都健康快乐。

请找人翻译成日文。

下次再见咯!

珍重。

千禧年的冬天,蒙古草原带走了妈妈,带走了80岁的外公。

上次告别时,她的音容笑貌仿佛是在昨天。

2000年3月29日,是普洁第一天上学的日子。

这一天,她身上穿着红毛衣,脚上踩着红鞋子,头上戴着大红花。

行走在旷野上,她是一朵火红的花,眼前是热烈的希望。

外婆说:要让普洁上学,不要像她一样过苦日子。

老师说:社会上有很多种工作,只要成绩好,想做哪行都可以。

舅舅从牧区跑到乌兰巴托,冲进教室,塞给普洁一把巧克力糖。

他用这一把糖果庆祝普洁入学,自己压抑不住喜悦,等不到她放学再给。

开学当天,也是普洁妈妈的“七七日”。

只是,普洁并不能去看望自己的妈妈。

按照蒙古的习俗,父母去世,子女在三年内都不能去扫墓。

因为子女哭下去,哭成泪海,长辈的黄泉路走不好,灵魂就无法离开人世。

普洁不理解,她被拉上车,回头大喊:

“不公平!”

上车前,普洁耍脾气,将外婆的包也一并带上了车,包里有祭拜时要用的唱佛机。

外婆前来讨要,普洁情绪崩溃,对外婆说:

“你滚吧。”

外婆错愕,问:你说什么?

普洁说:走走走,走开啦!

说完拉上了车门。

祭拜时,外婆将糖分给关野,分给鸟儿。

她始终笑着。

插上雪白的格桑花,献上蓝色的哈达,倒上奶茶,点上香,祭拜的最后佛经响起,古稀之年的外婆跪在坟前,终于泪流满面。

祭拜结束后,关野向他们告别。

三月,本该回暖的天气却肆虐着暴雪,草原上575万只牲畜因饥寒交迫而倒下。

五月,关野再次到来,他给普洁一家送来1999年时拍摄的相册。

普洁盯着相片发呆。

外婆依偎在普洁的背上,说:

“妈妈、外婆、普洁都在一起。”

走之前,关野和普洁在草原上散步。

关野问普洁:以后想当什么?

普洁回答:想学日文,当口译。

关野开心地说:等你学会日文就来日本吧!

这次的阔别,一别就是4年。

关野再回蒙古草原,是2004年的7月。

迎接关野的是弟弟巴萨,他7岁了。

七月,牧场正是肥美,河流丰沛,这一年的草原相较于4年前仿佛没什么不同。

关野从非洲装回来了一箩筐话。

只能这一次,他只能倾倒给无声的草原。

蒙古包中供奉的神台上,多了一张少女的遗像。

普洁去世了。

放学回家的途中,她遭遇车祸,不行殒命,这一年她12岁。

第二天就是毕业大考,她却没能按时奔赴考场。

当时她还梦想成为一名日文口译。

外婆的脸上笑容也不复见。

观影过程中,我一直期待着影片结尾普洁会成长为一个怎样的蒙古女孩儿,考上了哪所中学。

今年她又在做什么?31的她或许在日本,或许真的成为了一名口译,或许走进乌兰巴托的某家发廊学起了美发……

我甚至会幻想,自己未来会不会生一个像她一样可爱又坚韧的孩子,幻想她的未来会怎样鲜艳或是平凡。

我会教她喂马、劈柴、关心粮食和蔬菜,带她追逐落日,在马背上唱起海子的诗:

目击众神死亡的草原上野花一片,远在远方的风比远方更远。

太多太多猜测,直到最后看见普洁和妈妈的遗像并排摆放在一起。

那一刻,我不能接受这样的结局。

我不能接受这是一部纪录片,是一个真实的故事。

泪水打湿了口罩。

笑着向前

这部影片让我缓冲了整整一周,才能下笔描述它。

初看完,我被两个字牢牢套住:

宿命。

如果没有偷马贼,如果没有认识帮忙寻马的牧人,如果没有天黑之后出发,如果骑的是一匹脾气好的马,如果手上没有牵另外一匹马,如果没有硬扛着不去医院,如果救护车愿意来,如果有医疗保险,如果有钱,如果医院没有拒绝治疗……

只要有一个如果成立,普洁的母亲都不会死。

如果不想念书,如果没有梦想,如果司机能小心驾驶,如果她还在世上今年是31岁,是怎样的花样年华……

妈妈死于天灾人祸;外公死于衰老;而她,却死于科技文明,正是她所追求的出路。

想不通啊,人烟稀少的草原上还能发生致命的车祸。

母女俩的死亡像一场残酷的轮回。

宿命啊。

留下外婆只身打马过草原。

影片鞭挞着我的骄傲。

原来,我们身为万物灵长,与雪灾中倒下的牲畜并无两样:

都只是大自然不间断新陈代谢中的某一场。

一周内,我数次回顾这部电影,因为不甘心。

今天我终于发现,面对宿命,我们与牛羊唯一不同的是:

我们会笑。

普洁妈妈讲起寻找马匹时,说冷,她笑。

说风餐露宿,地为床,天为被,她笑。

找不到马匹空着手回家,她还是笑。

年长的外婆笑得更厉害。

讲起一去不返的女婿,她笑。

讲起死于意外和不公的女儿,她笑。

讲起外孙女因此而伤心欲绝,她笑。

甚至在坟头向鸟儿分食食物时,她还是笑。

她不是一位残忍的母亲,恰恰相反,她对所有人都爱得太深。

这是一种从岁月蹉跎中修炼出的笑容。

年幼的普洁没有,年轻的舅舅也没有。

站在琴声呜咽的蒙古草原,要想活下去,必须笑,笑给老天爷看,笑给自己看。

这是生存在苍茫草原上,与岁月搏斗后大自然留下的馈赠。

我想三年禁止儿女祭拜的习俗也来源于此,哭,过不好日子。

要往前走,笑着往前走。

我们唯一能做的只有等待。

等待雪灾过后重新生长出的新草。

故事到这并未结束,生命在镜头外继续生长。

离开蒙古草原回到日本后,关野每年都资助蒙古学生到日本学习日语。

2010年,关野用影片收入为外婆购入了牲畜,多余的钱存进了银行。

2014年,人们去外婆的蒙古包探望,拍摄下外婆脸上重新浮现的笑容。

尽管仅剩的两颗牙齿都已掉光。

三年前,外婆离世,享年88岁,笑着走完了她贫困又坚韧的一生。

她终于可以在天上与家人团聚。

那一句“妈妈、外婆、普洁都在一起”,终于可以实现。

现在,我终于释怀:

她们的生命属于草原。

像草一样脆弱,又像草一样坚韧。

这样的脆弱与坚韧并存,将我从生活中猛然锤醒:

好好活着。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 摇滚客(ID:Rockerfm) 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论