作者:而今

京都府的一场马拉松赛场上,39岁的柘植彩在距离终点仅剩1公里时突然倒地。她心脏骤停,命悬一线。

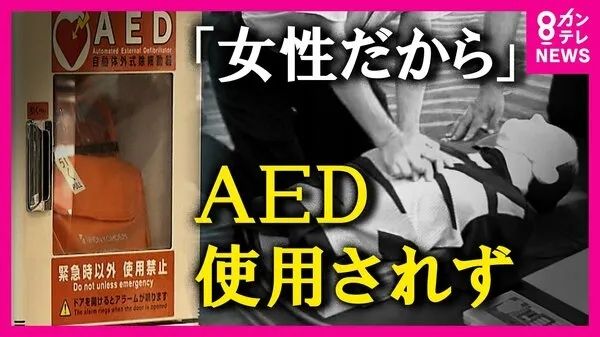

路边的热心女士第一时间上前进行心肺复苏,现场救护人员迅速赶到并带来了AED(体外除颤器)。一切看似都在按救命的剧本进行,然而,令人奇怪的是,竟没有一个人站出来使用AED救助倒地不起的柘植彩。

20分钟后,医院救护车赶到,柘植彩被送往医院,但为时已晚。她虽然保住性命,却因大脑长时间缺氧导致严重意识障碍,从此卧床不起。

事后救助机构给出的事故反馈令人瞠目结舌:现场的救护员是男性,而倒下的是女性,没人敢掀开她的衣服贴上电极片。

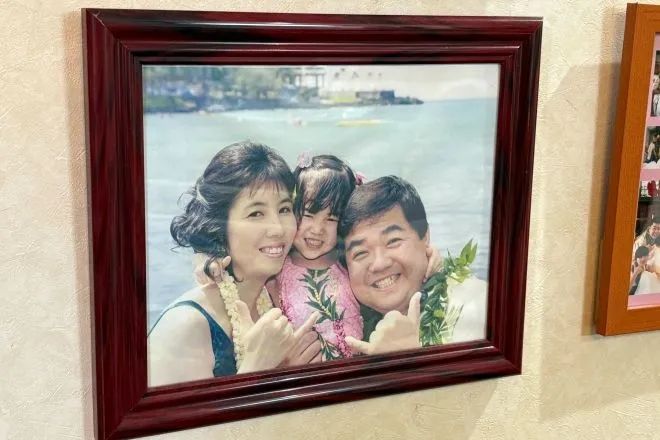

她的丈夫柘植知彦回忆起那天,语气中带着无尽的遗憾。他和妻子本是一对热爱马拉松的普通夫妻,享受着跑步带来的简单快乐。那天他因发烧缺席比赛,没想到竟几乎成了“永别”。

如今,柘植彩只能靠眨眼与家人沟通,15岁的女儿奏惠则在成长中不断与母亲的遭遇和自己的内心做着斗争。这一家人用十余年的时间,反复追问同一个问题:为什么在性命攸关的时刻,性别成了救命的绊脚石?

AED为何成了“烫手山芋”?

AED是个神奇的小机器,心脏一旦陷入“心房纤颤”的混乱状态,它能通过电击让心跳恢复正常。

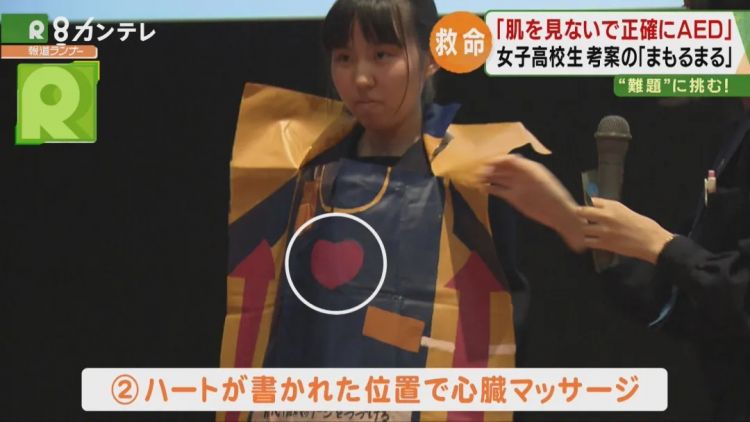

操作简单到连小学生都能学会:撕开包装,把两片电极贴在胸口和腹部,按下按钮,机器自动判断是否需要放电。可就是这么一个救命神器,在日本却频频“失灵”——不是机器坏了,而是没人敢用。

根据熊本大学对2005至2020年间约35万心跳骤停案例的调查揭露了一个值得深思的现象:患者能够使用上AED的比例本就低得可怜,若倒下的是女性,被使用率甚至会被腰斩:男性3.2%,女性呢?仅1.5%。即使聚焦在15至49岁的青壮年群体,男性7.0%,女性也只有3.8%。

再看心肺复苏的比例,男性56.8%,女性53.5%,依然是男性占优。数据不会骗人:女性在突发心脏骤停时,更容易被“晾在一边”。

为什么会这样?原因其实不难猜。AED使用时需要将电极贴在裸露的皮肤上,这意味着得掀起衣服,甚至可能得解开内衣。

对于男性救护者来说,这动作难免让人手心冒汗。万一被误解成“耍流氓”怎么办?网上甚至流传着“用AED救人有可能会被控性骚扰”的流言蜚语。尽管日本法律明确规定,善意救人受法律保护,刑事民事责任基本免除,可这种心理阴影还是挥之不去。

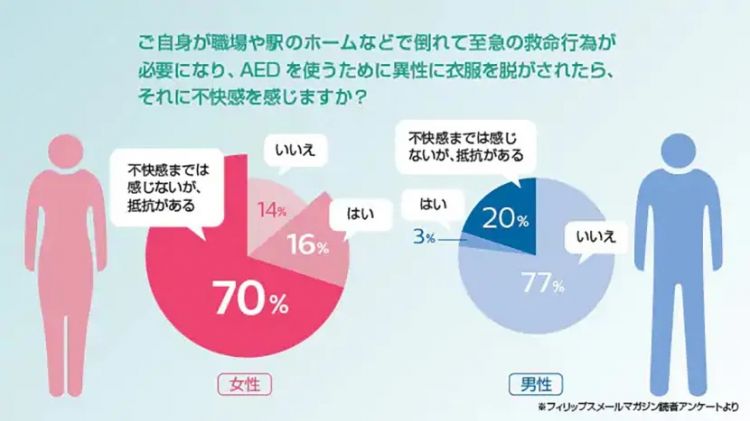

飞利浦的一项调查更把这个问题摆上了台面:86%的日本女性表示,如果异性为了使用AED脱她们的衣服,会感到不适甚至抗拒。而男性在面对异性患者尝试救助时,61%坦言有抵触情绪,其中不少人担心“事后被起诉”。相比之下,女性救助者只有25%有类似顾虑。

性别敏感带来的尴尬,就像一层无形的屏障,把AED挡在了患者之外。

“性别敏感”还是“人命关天”

日本社会对性别界限的敏感由来已久。从小学运动会上的分组要尽量避免男女混杂到电车设女性专用车厢,这种文化习惯在日常生活中无处不在。尊重隐私、避免冒犯几乎成了国民性的一部分。可当这种“礼貌”撞上生死攸关的紧急时刻,就难免让人不知所措。

柘植彩的案例不是孤例。类似的新闻时不时见诸报端:某女性在电车中倒下,满满一车厢的人却无人敢用AED;某男子因担心“救人反被诉”选择对街上倒下的女性袖手旁观。有人调侃说,日本人真是“温柔得过了头”。可这“温柔”背后,付出的是实实在在的生命代价。

医学数据很残酷:心跳停止后,每延迟1分钟使用AED,存活率就下降10%。5分钟内救治,生存率还能有50%;10分钟后,几乎没戏。柘植彩的丈夫柘植知彦就感慨:“如果当时有人果断用上AED,她可能就不会是现在这样。”

反过来说,女性对隐私的在意其实更是一种对未知情景的本能性的不安,也并非无理取闹。有86%的女性抗拒异性脱衣,这数字背后是无数被一笔带过的复杂情绪。试想,一个昏迷的女性醒来后发现自己衣衫不整被陌生男性“处置”过,哪怕知道对方是救命恩人,很多人心里那股别扭也不是一句“人命关天”就能抹平的。

更何况,日本社会对性骚扰的警惕近年来显著提高,此起彼伏的性别运动的余波虽说有所成效,但也让人们对任何可能涉及性别越界的举动都多了几分戒心,也多了几分犹豫。

“不救女人”的文化根源

这种“救还是不救”的纠结,其实不只是技术问题,更深层是文化和社会心理的映射。日本人讲究“和”,避免冲突和尴尬成了社交的基本功。在紧急情况下,这种特质却可能变成“优柔寡断”。

尤其在面对异性时,男性往往背负更大的道德压力:救人可能是“英雄”,但万一被误解就是“色狼”,这种两难让很多人选择了“安全第一”——也就是什么都不做。

再加上日本对个人隐私的高度重视,哪怕是救命的举动,也容易被套上“侵犯”的标签。相比之下,美国或欧洲的急救文化更强调“人命要紧,先救再说”,路人使用AED的比例远高于日本。

日本AED协会一直在呼吁:“性命攸关之时,别管对方是男是女,先贴上电极再说!”可这话听起来简单,做起来却需要突破层层心理壁垒。

还有个有趣的现象:日本的AED普及率其实不低,商场、学校、地铁站随处可见,甚至比很多发达国家还多。但普及不等于会用,更不等于敢用。很多人知道AED是干嘛的,却没受过正规培训,更别提在紧急时刻冷静判断了。

柘植彩的女儿奏惠在小学高年级时参加救命培训,写下“希望更多人学会AED,这样不管男女都能被救”的作文,可到了中学,她却开始怀疑自己面对真实场景时能不能下手。这种矛盾心理,或许正是日本人普遍心态的缩影。

从“不敢救”到“人人救”的路还有多远?

要打破“不敢救女人”的僵局,光靠呼吁显然不够。柘植知彦把希望寄托在教育上。作为京都大学化学研究所的准教授,他在给高中生上课时,总会提到AED,称它为“科学的魔法道具”。他相信,如果从小学到高中持续9年普及心肺复苏和AED知识,下一代人或许能自然而然地说出“快用AED!”而不管对方性别。

日本文部科学省已将心肺复苏纳入中学和高中课程,日本AED财团也在推动小学阶段的普及。理论上,只要培训到位,操作规范,隐私问题其实不难解决。比如多人救援时可以围成人墙遮挡视线,或者用衣服盖住患者无关部位。技术上,AED本身也在进化,有的型号甚至能通过语音提示减少操作者的心理负担。

但教育之外,社会氛围的改变更关键。那些“救人被诉”的谣言需要更有力的辟谣,法律保障也得深入人心。厚生劳动省早就表态,善意救人免责,可有多少人真的知道?与其让路人在紧急时刻自己掂量风险,不如通过宣传让“救人无罪”成为常识。

另一个思路是从女性角度出发。既然86%的女性对异性脱衣有抵触,能不能培养更多女性救护者?或者设计更人性化的AED?这些或许都能让女性患者和男性救助者都少点顾虑。

为了不再冷漠的明天

柘植彩的故事,像一面镜子,照出了日本社会在现代科技与传统文化之间的挣扎。AED是救命的“魔法”,却因性别敏感成了烫手的难题。日本人为何“不救女人”?答案不是简单的“冷漠”或“胆小”,而是礼貌、羞涩、法律顾虑和教育缺失交织出的复杂情绪。

可生命面前,哪有那么多时间犹豫?柘植彩的女儿奏惠说得好:“就算自己用不了AED,至少可以叫人帮忙。”从“不敢救”到“人人救”,需要的不仅是技术普及,更是勇气和信任的重塑。

或许某天,当街头再有人倒下时,路人不会再问“她是女的怎么办”,而是毫不迟疑地撕开电极片——因为那时候,生命早已超越了性别。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论