作者:而今

你有没有过这样的经历:早上闹钟响了无数遍,硬是爬不起来,眼皮像灌了铅,身体沉得像块石头,连翻个身都觉得费劲?然后一边挣扎一边自我批判:“我怎么这么懒散,意志力也太差了吧!”别急着给自己的精神内耗上强度了,日本的研究可能会让你松一口气——早上起不来,可能不是你不够努力,而是身体确实顶不住,背后有一种名叫“直立调节障碍”(Orthostatic Dysregulation)的病在作祟。

起床困难?

可能是身体在求救

先说说这个“直立调节障碍”是个啥。日本小儿心身医学会表示,这是一种由自律神经失调引发的疾病,主要症状包括头痛、眩晕、心悸、倦怠感等等,听起来是不是有点耳熟?更要命的是,在早上这些症状会特别明显,导致很多人起床后根本没办法正常活动。据统计,日本中学生里每10个人就有一个可能有这种问题,而在不登校(因为各种原因不去上学)群体中,30%到40%的人可能都跟它脱不了干系。

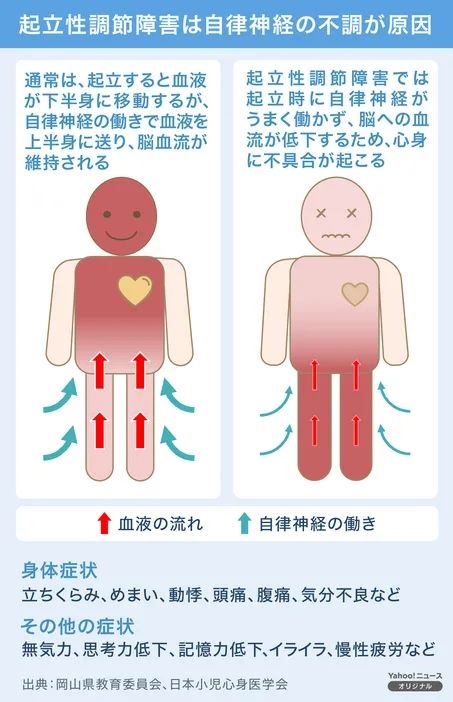

简单来说,直立调节障碍的“罪魁祸首”是自律神经出了岔子。正常情况下,我们从躺着到站起来的时候,血液会因为重力往下跑,身体会自动调整,让血管收缩,把血往上送,避免大脑缺氧。可如果自律神经“罢工”了,这个调整就失灵了,血液回不去上半身,大脑就“缺氧报警”,于是头晕、恶心、站不稳一股脑儿全来了。听起来是不是有点像“起床气”的加强版?但它可不是闹着玩的,日本的医生甚至用“新起立试验”来确诊,就是为了看看你站起来的时候血压和心跳会不会“跳水”。

这病还有个特点:它特别喜欢找青春期的孩子“麻烦”。为什么?因为青春期身体变化快,激素水平波动大,自律神经本来就容易“懵圈”,再加上学业压力、生活节奏乱七八糟,稍不留神就中招了。更别提新冠疫情那几年,日本一堆学校停课,孩子们作息乱了套,运动量也少了,这病就像抓住了机会,蹭蹭地扩大影响力。

为了让大家更有画面感,咱们来说说一个真实的例子。日本神奈川县横浜市的中山知佳穂,一个14岁的中学三年级女孩,曾经是学校里的“元气少女”。她爱上学,爱交友,爱吹小号,日子过得热热闹闹。可就在小学六年级那年的五一假期后,事情开始不对劲了。

一开始,她只是上学路上肚子疼,以为自己吃坏了东西。可到了六月,情况急转直下:早上起床就头痛、腹痛,严重到每天都得在厕所里迷迷糊糊一早上。再后来,连站都站不稳,倦怠感像潮水一样淹过来。她妈妈知映只能开车送她上学,40分钟的车程里,小知佳穂得把副驾座椅放平躺着,不然就吐得昏天黑地。你能想象吗?一个那么喜欢学校的小女孩,竟然被身体“毒打”成了这样。

一开始,家里人都以为是心理问题,要么就是跟朋友闹了矛盾。妈妈还特意在暑假请了一堆同学来家里玩,想让她开心点。可症状一点没好转,反而更糟了。他们跑遍了医院,内科查不出毛病,心内科也帮不上忙,直到初一那年,在大学医院做了检查,才确诊是直立调节障碍。从那以后,小知佳穂的生活彻底变了样:初一到初二,她几乎没怎么去学校,早上起床就是一场“战役”,有时候到下午两点才能勉强下床。

这还不算完,她说自己最崩溃的,是看着那些“理所当然”的事一件件离她远去——跟朋友聊天、上课、吹小号,这些曾经的日常,变成了遥不可及的奢侈品。你说,这得多难受?一个孩子的青春,就这么被困在了床上。

不登校背后的隐秘真相

小知佳穂的故事不是个例。日本2022年度的数据显示,小中学生里不登校的人数高达29万9千多人,其中中学生占了19万3千多,相当于每17个中学生里就有一个不上学。而在这群孩子里,三到四成可能都跟直立调节障碍有关。这数字听着就让人头皮发麻。而且在坚持去学校的起床困难户里有更大一部分人其实或多或少正在受到直立调节障碍的影响。可更可怕的是,很多人根本不知道这病的存在,孩子不上学,大人第一反应往往是“懒”“叛逆”“心理问题”,很少会想到身体出了状况。

这其实是个挺大的社会问题。你想啊,孩子不上学,家长着急,老师头疼,社会还得承担教育资源浪费的风险。可如果根源是直立调节障碍这种“隐形病”,光靠批评或者心理疏导根本没用,反而可能让孩子更自责、更孤立。日本的医生吉田诚司就说,他见过太多孩子因为头痛不止觉得自己要死了,还有家长觉得孩子早上不起床就是“装病”,结果一家人关系搞得剑拔弩张。

更别提疫情期间的“助攻”了。学校一关,孩子们睡到日上三竿,运动量归零,自律神经本来就脆弱,再这么一折腾,直接“雪上加霜”。吉田医生直言,疫情后直立调节障碍的孩子明显多了,生活节奏一乱,这病就趁虚而入。

好消息是,日本社会已经开始正视这个问题了,从个人到学校再到社区,大家都在想办法“自救”。比如像小知佳穂这样的孩子和家长们就没坐以待毙,她们试着多喝水、多摄盐,调整作息,甚至还养了只柴犬一边舒缓她的心理压力一边帮她锻炼体力。如今她初三了,情况好转了不少,已经能去学校,甚至还参加了乐队的暑期合宿——当然,她妈妈还是得早上四点就喊她起床,但日子总算有了盼头。

医疗层面也没闲着,医生们很努力,吉田医生就说,治疗这病得因人而异,轻的靠调整生活习惯,重的得上药,比如血管收缩剂或者增强心功能的药,最重要的是先让孩子和家长明白:这不是“懒”,是病,只有理解了这一点,治疗的动力才会上来。

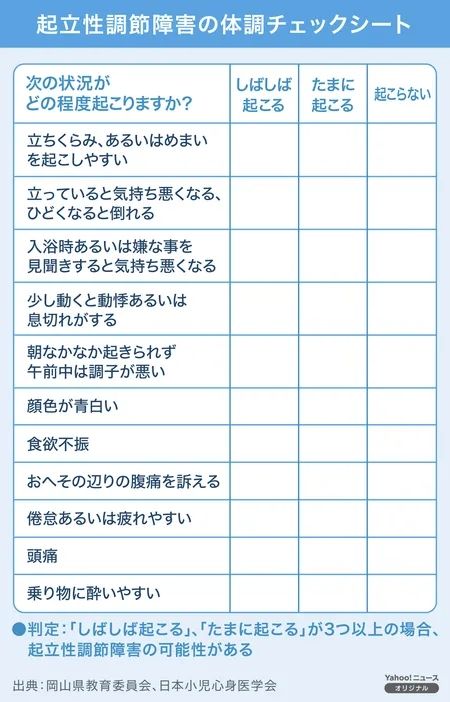

学校这边也有动作,日本有些地方已经开始行动了,比如冈山县早在2019年就出了个《直立调节障碍应对手册》,教老师和保健室阿姨怎么发现、怎么帮这些孩子,里面还有检查表,能让老师早点注意到哪个孩子可能是“潜在患者”,有些学校甚至提供线上课程,或者灵活调整出勤要求,让孩子不至于彻底跟学习脱节。

社区层面就更厉害了,当事人和家长自己站了出来,小知佳穂发起了一个“直立调节障碍孩子会”,定期办线上线下交流会,让孩子们能聊聊病情、吐吐苦水,她们还计划把组织升级成NPO,扩大影响力,而像东京的野澤菊枝这样的家长也在通过演讲和电影——比如《今日も明日も負け犬。》——让更多人知道这病,希望教育系统能跟上节奏。总之,从个人努力到社会支持,日本正在一步步摸索出一条路来。

爬不起来,

真不一定是懒

看到这儿,你可能在想:这不就是日本的事儿吗,跟我有啥关系?别急,这种病可不分国界。中国虽然没像日本那样系统研究过,但你回想一下,咱们身边是不是也有不少“起床困难户”?尤其现在学生压力大,熬夜刷题是常态,作息乱得一塌糊涂,再加上手机不离手、运动量少得可怜,自律神经失调的风险其实一点不低。

更关键的是,咱们的社会对“早上起不来”这事儿的认知,也还停留在“意志力不够”的阶段。家长可能觉得孩子懒,老师可能觉得是态度问题,可谁会想到,这背后可能是身体在求救?如果一味责备,反而可能让孩子更难受。陪着他们一起面对,找到适合的节奏,比逼着他们硬撑重要得多,毕竟孩子的健康和信任,可比早起那一小时值钱多了。

所以,日本的经验其实挺值得借鉴的。学校能不能多点灵活性,比如不把早自习当铁律?家长能不能少点责备,多点观察?社会能不能普及点基础医学知识,别让孩子和家长自己瞎猜瞎治?这些小改变,或许就能让更多“起不来的孩子”少走弯路。

说了这么多,可能有人又会问了:那我早上起不来到底是不是这病啊?别急,这得医生说了算。不过下次再赖床的时候,不妨多留个心眼:是真不想起,还是身体在抗议?如果真是直立调节障碍也别慌,日本的例子告诉我们,这病不是绝症,调一调生活,找对方法,大多数人都能好起来。

如果看了医生,医生说你一点事也没有,那就很遗憾了,说明你可能是真的懒。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论