作者:穿堂风

2025年6月27日,日本时隔近三年再次执行死刑,对象是臭名昭著的“座间9人杀害事件”主犯白石隆浩。这位34岁的死刑犯因在2017年短短两个月内,通过社交媒体诱骗并杀害9名年轻人(8女1男),被判处死刑。

消息一出,日本国内舆论沸腾,欧盟和一些西方国家大使馆迅速发表声明,表示“遗憾”并挤眉弄眼地想让日本废除死刑。然而,日本网友的反应却不买账,纷纷在X平台上回怼:“关你P事!”、“你们国家警察当场击毙嫌疑人时怎么不吭声?”这场死刑执行不仅让日本社会再次聚焦死刑制度的争议,也意外点燃了一场国际“嘴炮”。

座间9人杀害事件

说起白石隆浩,很多人可能还记得2017年那起让人毛骨悚然的“座间9人杀害事件”。这家伙堪称“社交媒体连环杀手”的教科书案例。2017年8月到10月,他在Twitter(现为X)上化身“温柔大哥”,用“一起死吧”、“我可以帮你解脱”之类的甜言蜜语,专门挑那些在网上流露自杀倾向的年轻人下手。受害者年龄从15岁到26岁不等,多数是年轻女性,还有一名男性。他们大多在SNS上发过“想死”或“好累”之类的帖子,结果被白石盯上,诱骗到他位于神奈川县座间市的小公寓里。

白石的作案手法十分简单。他先是假装倾听受害者的烦恼,博取信任,然后趁其不备用绳子勒死对方。不仅如此,他还对8名女性受害者实施了性侵,抢走他们的现金(虽然金额少得可怜,数百到几万日元不等),最后将遗体肢解,塞进冷藏箱和工具箱里。警方在搜查他公寓时,找到的画面堪称恐怖片:三个冷藏箱、五个收纳箱,里面装满了被切割的头颅和人骨。这起案件不仅震惊日本,也让全球媒体瞠目结舌,SNS的安全问题瞬间被推上风口浪尖。

死刑的执行:

一场“迟来的正义”?

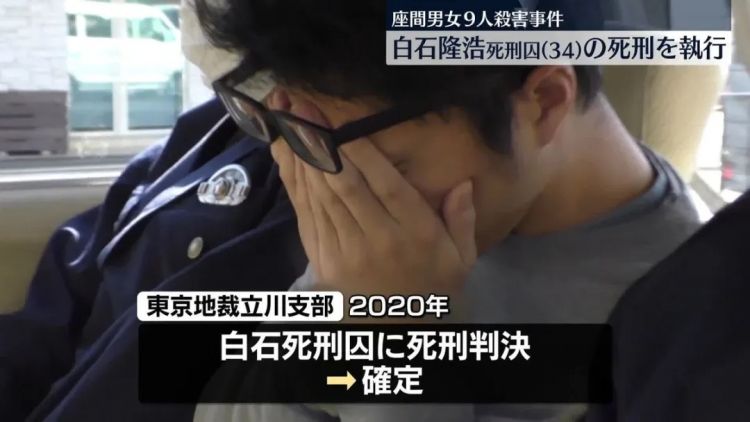

白石在2020年被东京地方法院立川支部判处死刑,理由是“犯罪史上罕见的恶劣行径”。他在法庭上承认全部罪行,声称自己是为了满足“性欲和金钱欲”,甚至直言“死刑也没问题,赶紧判吧,我想平静了”。这态度让人怀疑他是不是把法庭当成了儿戏。辩护律师试图以“受害者有自杀意愿”为由,主张“嘱托杀人罪”来减轻刑罚,但法院不买账,认定受害者并未同意被杀。白石本人也主动放弃上诉,2021年1月死刑判决正式确定。

2025年6月27日,法务大臣铃木馨祐下令执行死刑,这是日本自2022年7月秋叶原无差别杀人事件主犯加藤智大被执行死刑后的首次死刑执行。铃木在记者会上表示:“白石出于自私的性欲和金钱欲,夺走9条年轻生命,给社会带来巨大不安。经过慎重再慎重的考虑,我下令执行死刑。”日本的死刑采用绞首刑,执行时间严格保密,家属和律师通常在事后才被告知。这种“突袭式”执行方式也一直是争议焦点之一。

白石的死刑执行在日本社会引发了热议。一方面,不少人认为这是“罪有应得”。毕竟,9条人命、2个月的疯狂杀戮,再加上对遗体的亵渎,实在是骇人听闻。X平台上,许多日本网友留言支持:“这种人渣不死,留着过年吗?”、“受害者家属的痛苦谁来负责?”特别是受害者家属的反应让人唏嘘。一位福岛市70岁男性,他的17岁女儿是受害者之一,在接受采访时说:“死刑执行了,但我没有任何感觉。女儿不在了,时间仿佛停滞,我只希望这种事永远别再发生。”

另一方面,反对死刑的声音也不小。一些日本民众和人权组织认为,死刑无法真正解决问题,反而可能掩盖社会深层次的矛盾,比如心理健康问题和SNS的监管漏洞。更有甚者质疑执行的“隐秘性”,认为不公开时间、不提前通知的做法缺乏透明度。不过,这些声音在网络上明显被支持死刑的浪潮盖过,很多人觉得:“废除死刑?那你先去问问受害者家属同不同意!”

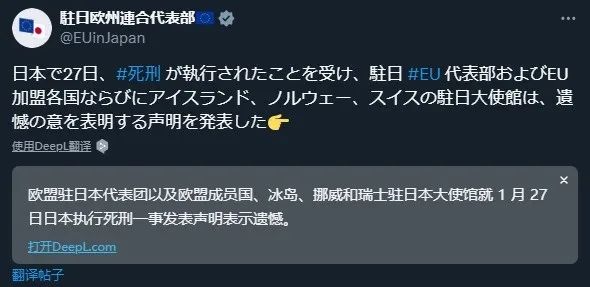

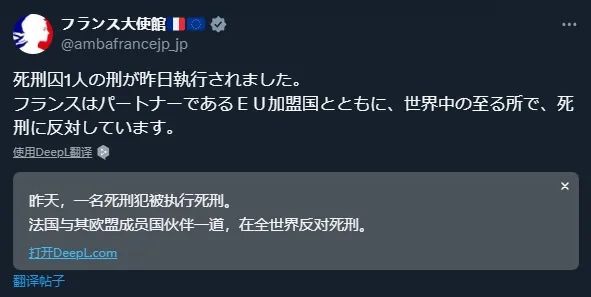

欧盟的“例行抗议”

白石死刑执行的消息传出后,欧盟及其成员国(如法国、德国等)大使馆迅速在X上发表声明,表示对日本继续执行死刑“深感遗憾”,呼吁废除死刑,理由是“死刑违背人权原则,与现代社会的价值观不符”。 这一幕几乎是每次日本执行死刑后的“标准剧本”。欧盟长期以来反对死刑,认为无论罪行多重,剥夺生命都是不可接受的。他们还特别强调,日本作为发达国家,理应“与时俱进”,加入废除死刑的行列。

然而,这种高高在上的“遗憾”在日本网友看来,颇有点“站着说话不腰疼”的味道。X上,日本网友的回怼火力全开:“你们欧洲警察当场击毙嫌疑人时,怎么不谈人权?”、“美国死刑执行得比日本勤快,怎么没见你们抗议?”、 更有网友直接开喷:“关你P事!日本的司法你们管得着吗?” 这些评论虽然带着情绪,但也反映了部分日本人对西方“道德优越感”的反感。

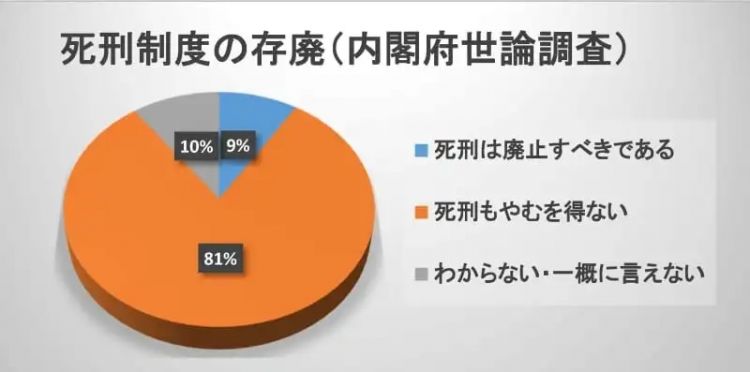

要理解这场“嘴仗”,得从日本的死刑制度说起。日本是少数几个保留死刑的发达国家之一(另一个典型是美国)。根据法务省数据,截至2025年6月,日本仍有105名死刑犯等待执行,其中49人在申请再审。 死刑在日本有着深厚的文化和历史根基,公众普遍认为,对于极端恶劣的犯罪,死刑是“以牙还牙”的正义体现。民调显示,约81%的日本人支持保留死刑,尤其在像座间事件这样骇人听闻的案件中,反对声几乎被淹没。

反观欧盟,多数国家早已废除死刑,视其为“野蛮的惩罚”。他们认为,死刑不仅无法有效威慑犯罪,还可能导致冤案,且违背“生命权”的基本原则。然而,日本网友反驳的核心在于:西方国家的“人权”标准未必普世适用。X上有人犀利指出:“欧洲国家现场击毙嫌疑人的案例比比皆是,现场击毙就不算死刑?” 这种“双标”指责让欧盟的抗议显得有些尴尬。

这场风波还折射出国际关系中的微妙博弈。欧盟的声明虽然披着“人权”外衣,但不少日本人认为这是对日本内政的干涉。 与此同时,日本政府对欧盟的抗议反应相当冷淡。铃木法务大臣在记者会上压根没提欧盟的声明,只是强调死刑决定的“慎重性”。这种“你们说你们的,我干我的”态度,展现了日本外交少有的“含蓄与强硬”。

一场没有赢家的争论

白石隆浩的死刑执行,像是往平静的湖面扔了一块石头,激起层层涟漪。日本社会在为受害者讨回公道的同时,也在直面死刑制度的争议和SNS时代的风险。欧盟的抗议虽然出于“人权”立场,但在日本网友看来,更像是“多管闲事”的道德秀。至于这场的嘴仗,估计还会持续一阵子,毕竟文化差异和司法理念的碰撞,哪是几句声明或几条推文能解决的?

最终,座间事件的教训远比死刑本身更值得深思。如何保护那些在网上流露脆弱情绪的年轻人?如何让SNS不再成为犯罪的温床?这些问题比“死刑该不该废”更迫切,也更复杂。或许,正如那位福岛父亲所说:“我只希望这种事永远别再发生。”让我们拭目以待,看看日本和世界能否从中吸取教训,少点口水仗,多点实际行动。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论