作者:而今

最近,日本财务省和文部科学省因为大学教育问题掐起来了,导火索却让人哭笑不得:一些私立大学竟然在教义务教育的内容!这让财务省坐不住了:好嘛,我给你们拨那么多款,你们就这样浪费?提出要重新审视私学补助的分配方式。文部科学省则回怼,说这想法太片面,事情没有那么简单。于是,一场关于大学教育质量、经费分配和社会需求的争论就这么炸开了。

这事乍一听像个笑话:大学教小学生内容?但仔细想想,这背后暴露的问题可多了。日本大学教育正在面临前所未有的挑战:学生基础薄弱、大学招生难、地方大学生存危机,再加上社会对高等教育的期待和现实的落差,这些种种都让日本的大学教育站在了命运的十字路口上。这篇文章就来聊聊这场“教育风波”,看看它怎么把日本高等教育的痛点给抖了出来,也让我们好好思考一下,如果是我们,要如何解决这样复杂的社会问题。

大学教四则运算,

到底是怎么回事?

先说说这事是怎么冒出来的。2025年4月15日,财务省在财政制度等审议会上抛了个重磅炸弹:一些私立大学的课程内容,简直像义务教育!他们举例说,有大学在教四则运算、方程式,甚至还有英语课在讲现在时和过去时的区别。这些内容,正常来说不是小学就该搞定的吗?财务省的意思很明确:大学教这么基础的东西,教育质量是不是有点问题?是不是得重新考虑对这些大学的经费支持?

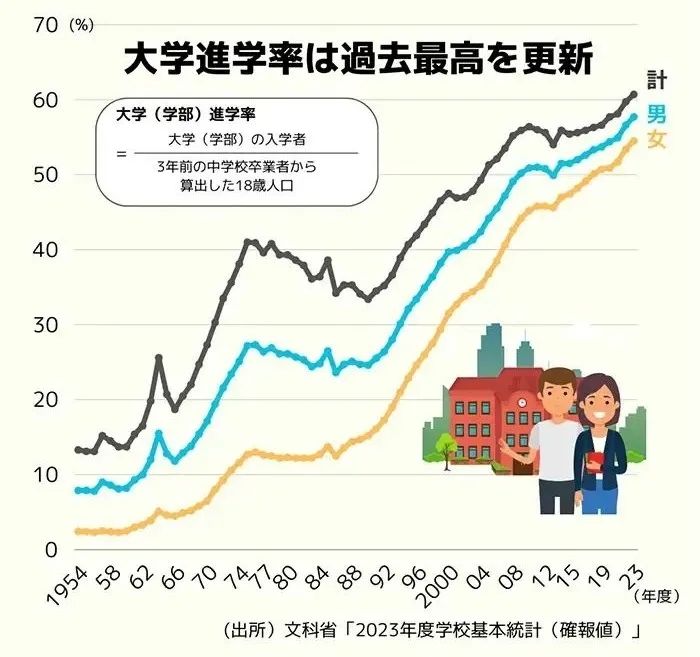

但这事没那么简单。私立大学为什么会教这些“低级”内容?原因得从日本教育的大环境说起。过去几十年,日本高等教育经历了“大众化”浪潮,大学入学率从上世纪80年代的20%多,飙升到现在的60%以上。这意味着,大学不再是精英的专属,而是几乎人人都能上的“标配”。可问题来了:学生的基础水平参差不齐。不少学生中学阶段的数学、英语没学扎实,到了大学还得从头补。

再加上,日本中学和高中为了保证毕业率,考核标准有时会“放水”。有些学生虽然拿到了毕业证,但实际学力跟不上大学的要求。大学为了让这些学生跟上进度,只好开设基础课程,甚至把四则运算这种内容搬进课堂。这不是个别现象,连一些排名靠前的大学,也会通过补习班或选修课来“补底”。

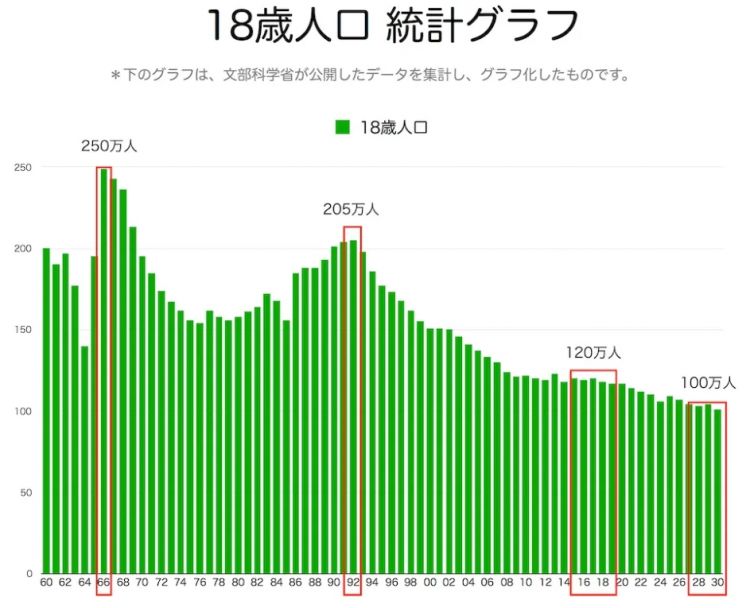

另一个背景是大学招生难。日本少子化严重,18岁人口从1990年代的200多万,跌到现在的110万左右。很多私立大学,尤其是地方大学,面临“招生人数不足”的窘境。为了填满教室,大学不得不降低录取门槛,招收学力较弱的学生。这些学生进了大学,基础课程自然成了“刚需”。(但四则运算、过去式也太基础了点吧?……)

所以,大学教四则运算,不是因为教授们闲得慌,而是现实所迫。财务省看问题只抓表面,觉得这是在浪费资源,但没看到背后复杂的社会和教育问题。这也引出了这场争论的核心:大学教育到底该怎么评价?光看课程内容行不行?

财务省vs文部科学省,

谁是谁非?

这场风波的另一大看点,是财务省和文部科学省的“神仙打架”。财务省的逻辑很直白:私立大学拿了国家2860亿日元的补助(2024年度数据),却在教小学生内容,这钱花得值不值?他们提出,补助不能再按学生人数、教职工规模这种“量”的标准分配,而要看教育质量和人才培养成果。比如,大学毕业生就业率怎么样?对社会贡献大不大?如果连四则运算都要教,凭啥还拿那么多钱?

财务省还顺手吐槽了大学设立审批制度,说有些大学压根就不该开。比如,2020年开学的名古屋柳城女子大学,刚办了几年就宣布2026年起停止招生;2023年开学的电动载具系统专门职业大学,也撑不到两年就凉了。这些“短命大学”让财务省觉得,文部科学省的审批太松,浪费资源。

文部科学省这边可不乐意了。他们承认,大学教育确实有问题,但财务省的批评太“粗暴”。文部科学省一位幹部直接说:“招生人数不足的大学,或者教基础内容的大学,教育质量不一定就差。评价得看学生的成长度、就业情况,不能一刀切。”他们还反问:如果不教基础课程,那些学力弱的学生怎么办?直接开除?那大学的大众化意义何在?

这场争论,其实是两种理念的碰撞。财务省站在财政角度,希望钱花得“有效率”,最好能立竿见影地培养出高端人才。文部科学省则更关注教育的公平性和多样性,觉得大学不光是培养精英,还得给普通学生机会。两边都有道理,但也都有盲点。财务省忽略了教育的复杂性,文部科学省则对大学质量下滑的问题避重就轻。

更有意思的是,这场争论还反映了日本官僚体系的“部门主义”。财务省管钱,文部科学省管教育,双方目标不完全一致,吵起来毫不意外。但这场架吵得再热闹,真正的问题——大学如何在少子化和全球化压力下找到定位——却没人给出清晰答案。

一场闹剧,

照出啥毛病?

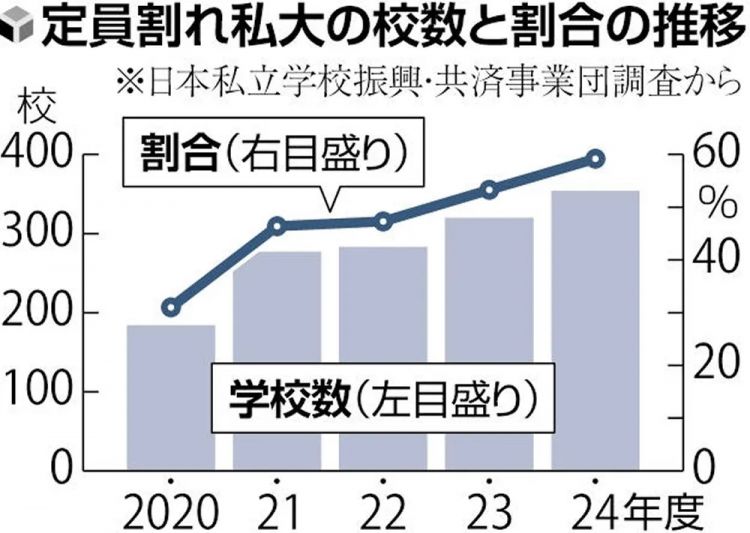

四则运算风波表面上看是个教育问题,但往深了挖,它照出了日本社会的几大痛点。首先是少子化危机。日本人口老龄化加剧,年轻人口锐减,大学招生难只是表象,背后是整个社会活力的下降。地方大学尤其惨,学生不够,经费不足,关门成了常态。数据显示,日本私立大学中有近四成面临招生人数不足,部分地方大学甚至连一半名额都招不满。

其次是教育与社会需求的脱节。日本大学传统上以学术教育为主,但现在企业更需要实用型、创新型人才。很多大学课程却跟不上时代,比如还在死磕课本内容,却对学生的实践能力、技能不闻不问。毕业生一出校门,发现学的和用的完全不搭,难怪就业市场对大学生的评价越来越低。

最后,这场风波还暴露了日本社会对“公平”和“效率”的纠结。大学大众化让更多人有了受教育的机会,但也拉低了整体教育质量。财务省想通过经费分配来“优胜劣汰”,但文部科学省担心这会让弱势群体和地方大学更边缘化。这种矛盾在日本社会其他领域也有,比如医疗、养老,都是“公平”和“效率”拉锯的结果。

那这场风波能带来啥改变?短期看,文部科学省已经开始收紧大学设立审批,未来几年可能会有更多“问题大学”被淘汰。长期看,日本高等教育得好好想想:大学到底是干啥的?是普及教育,还是培养精英?是服务地方,还是面向全球?这些问题不解决,四则运算只是个开始,更多的问题还在后头。

同样的问题,

我们要怎么解决?

日本这场四则运算风波,看似是个“岛国笑话”,实际上却照出了高等教育在社会变迁中的尴尬处境。大学教小学生内容,背后是少子化、招生难、教育质量下滑的连锁反应。对中国来说,这是个值得警惕的前车之鉴。我们的高等教育也在快速扩张,毛入学率已逼近60%,与日本当年的“大学大众化”何其相似。可随之而来的,是不是也有学生基础薄弱、大学质量参差不齐、毕业生就业难的隐忧?

日本的经验告诉我们,教育不能只追求数量,质量和适配性更关键。中国正站在职业教育与学术教育、普及教育与精英培养的路口,如何平衡公平与效率,如何让大学既服务地方又面向未来,都是迫在眉睫的问题。日本大学因为跟不上时代需求而陷入窘境,我们是不是也得问问:我们的大学,到底在为谁培养人才?课程设置能不能跟新赛道?毕业生能不能在全球竞争中站稳脚跟?

这场风波提醒我们,教育从来不是孤立的,它跟人口、经济、社会期待紧密相连。与其等到问题爆发,不如现在就未雨绸缪。无论是教育改革,还是社会资源的分配,都得有点“前瞻性”,别让“测试服”的情况,成为我们的未来。

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论